Любить камни

Он приближается ко мне по дороге. Согнувшись от тяжести, тащит в руках синий пластмассовый ящик, полный булыжников.

– Я подумал, что вы должны любить камни. Люди собирают в горах красивые камни, а когда уезжают, оставляют их валяться где попало. Я много таких набрал. Если вы любите камни, я принесу ещё. Тут есть очень красивые, вот смотрите, какой отличный камушек, совсем красный и круглый… А эти, вы видите, каждый слой другого цвета; а вот этот весь состоит из ракушек, а вот ещё ровные, как кирпичи, а эти переливаются, вон как искрятся, а вот совершенно чёрный… В общем, сами посмотрите потом. Если их намочить, они ещё лучше. Прекрасные камни. Здесь часто тоже находят камни, в которых золото. Часто попадаются. Многим нравятся камни с золотом.

Ничего не говорю, но думаю о своём валуне с золотыми прожилками, который вместе с другими камнями лежит у меня в камине – нехитрое средство задерживать тепло в доме. С виду был камень как камень, но когда зимой от жара треснул, на сколе обнаружились удивительные золотые полосы.

– Я-то сам переезжаю, здесь моя работа закончилась, я теперь буду жить в другом месте. Вообще-то я живу в машине. Я хиппи. Меня теперь зовут поработать в другом месте, далеко отсюда, так я свои камни должен оставить. Я тут всё смотрю, как вы живёте: на вас достаточно посмотреть, чтобы понять, что вы за люди. Я подумал, что вы должны любить камни. Если эти понравятся, принесу ещё.

Погодя он приходит с целой тачкой и сваливает камни у входа. Он называет меня “барышня”. Радуется, что устроил камни в хорошие руки, заодно и людей порадовал.

– Вам пригодятся, у вас есть для них место. Красивые камни. Я бы оставил их себе, но мне уже спать в машине негде. Вы их потом разглядите, когда будет время. Наслаждайтесь!

Хрустальная роза

Прощаемся, и он удаляется. Я вижу, как он выводит машину за ворота, возится, укладывая вещи, садится за руль и медленно катит по дороге, но вдруг замечает, что я стою у дома, наблюдаю за ним. Остановив машину, он направляется ко мне, лицо его светится. В наступивших сумерках не разглядеть, что он держит в горстях.

– Я тут ещё кое-что принёс. Долго хранил, думал, какому-нибудь особому человеку подарю, для специального случая.

Он протягивает мне свои сокровища. Сначала две тяжёлые хрустальные подвески от люстры, как две серьги, на маленьких металлических крючках. А за ними следует полураскрытый хрустальный бутон. В гранях играет радуга.

– Мне кажется, вам такая хрустальная роза пригодится. Делайте с ней, что хотите, можно её просто воткнуть в цветочный горшок.

Поворачивается, чтобы уйти, но снова останавливается, счастливо улыбаясь.

– Знаете, меня сейчас угостили вином. Я всегда чувствую себя таким счастливым, когда выпью вина!

Журавлик

Я благодарю. Я ещё раз прощаюсь с ним, желаю ему быть счастливым всегда и везде, и он уезжает, махая мне из машины.

Я возвращаюсь домой, прижимая к себе хрустальную розу и подвески. Я знаю, что хиппи, живущего в машине с камнями, сделало счастливым не только вино. Я также знаю, что он передал мне нечто большее, чем камни и хрусталь. Преждевременно состарившийся в машине хиппи, бегущий отовсюду, не желающий признавать общих правил. Он хочет другой жизни, но не знает, есть ли она, или есть только отрицание той, что как будто обязательна для всех.

Хрустальная роза лишних, бесполезных надежд! Я не воткнула её в горшок, я держу её перед собой на столе – вместе с бумажным журавликом, подаренным мне летом ещё одним, по-другому другим человеком.

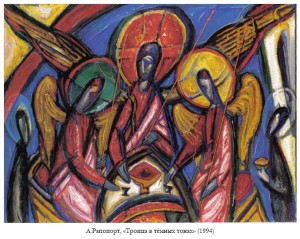

Другие люди тем и отличаются от прочих, что на дне их сердца написаны рунические знаки не общей, но единственной веры. Сделанные из бумаги журавлики, хрустальные розы, красивые камни – их всегда есть смысл любить, как чистую ноту, как искру тайны жизни. И другого смысла ни для любви, ни для жизни не требуется.