1

Что уходит, когда птицы падают, обмякнув?

Плавучесть рыб уходит

и гибкость змей.

Что сохраняется

в аранжировке кожи?

Кто-то считает, что НИЧЕГО,

НИЧЕГО, КРОМЕ ФОРМЫ, не сохранится

в посмертных слепках стекловолокна,

раскрашенных руками до живого рыбьего

сверканья.

Энциклопедия об этом скажет так:

«Плоть после смерти истлевает».

2

Стать Мужчиной Парика

(из рассказа Джозефа Тано)

Возможно, воин молодой из племени Хули решает посещать семнадцать месяцев учёбу в школе париков, растит свои волосы сильными, укрепляя их ежедневно настоем трав. К выпуску он сплетает великолепный парик из своих же волос. Обычай и гордость велят его затем украсить.

Нуждаясь в перьях, он вяжет одну тысячу петель из внутреннего стебля кораллового папоротника, похожего на проволоку: каждая петля обвязывает женское запястье. Когда вязание закончено, он входит в лес и там проводит целый день, крепя узлы на ветках кустов шефферды.

А следующим утром, пока не рассвело, он собирается, и прячется, и поджидает петуха окрестной райской птицы – рагианы, которая идёт по веткам и ищет корм к заре. Удачлив воин. Он отлично выбрал место. Не знает птица трюк с узлами и вязнет головой по шею, стараясь выбраться из них.

Охотник, может быть, возьмёт лишь хвостовые перья (фонтан из арок цвета сомон), а птицу выпустит, чтоб отрастила перья снова. А может быть свернёт ей шею и освежует, наполняя шкурку мхом.

Потом Мужчина Парика лицо раскрасит жёлтым, как у птицы.

Потом он должен обучиться танцам.

Потом он сходит на войну.

Потом он, если выживет, обязан

найти себе жену.

3

Охотник за трофеями и озабоченный водитель

с совой амбарной, сбитой на дороге, в своей руке –

сюда приходят оба:

к таксидермисту,

к мудрецу дорог натуралисту,

к охотнику, холодному, как кость,

свежующему мёртвых,

к шаману с погремушкой из копыта, имбирём

и охрой цвета крови.

Идёт работа в задних комнатах при свете дня.

У одного в десятке тысяч Леонардовы глаза,

Чтоб смочь построить храм из миловидных мёртвых.

4

Помнишь белого медведя в терминале аэровокзала?

Из-за волос, прозрачных и пустых, как лучшее стекло,

он светится.

В формальных парках Вены обитают птицы, поющие одни

классические темы.

Особый свет приманивает пыль перед паденьем в солнечные чердаки

прославленных музеев

на экспонаты, растрёпанные и забытые.

Я всегда подбирал перья и камни.

В пятьдесят мои волосы наконец достаточно длинны,

чтобы вплести в них перья.

5

Современный обиход холоден и хирургичен:

для птиц или млекопитающих:

аккуратно снимается кожа;

измеряется туша;

удаляется плоть;

иссушаются

кости и связки;

для рыб и рептилий:

их тело вымерено жидким силиконом;

а слепок высушен, наполнен стекловолокном

и выкрашен с определённой бережностью.

Орудия:

микрометр,

фотография,

спектральный круг;

тетради заполнены

старательным почерком.

6

Ловкие практики вкладывают себя

в лучшие глаза, какие им под силу,

Работая хромовой кислотой,

уриной и пеплом, тинктурой меркурия —

холят облачения радужных птиц;

ставят своих тварей осторожно, как вопросы,

изобретённые необычайными учёными,

и в любопытстве остающимися скрупулёзными.

Кости в арматуре размещают;

глиной их поверхность облепляют –

сверяясь всегда (по ходу дела)

с памятью о живых и целых.

Затем ковкой проволокой,

чёрной нитью и согнутой

иглой, зелёной, как малахит,

делают и прячут гладкие швы;

затягивают каждый шов туго

и непромокаемо глухо.

/перевод с английского/

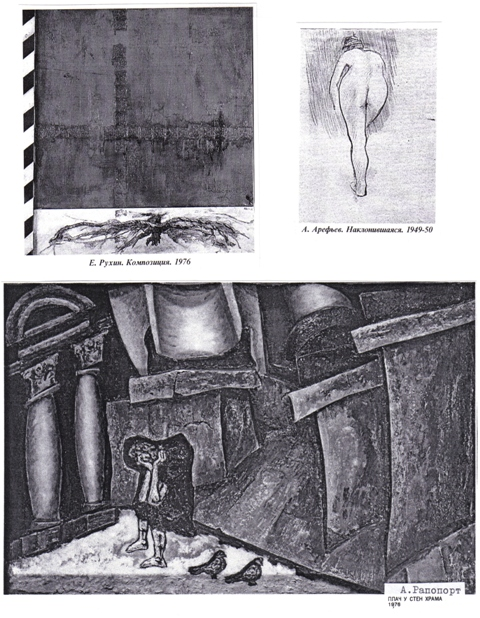

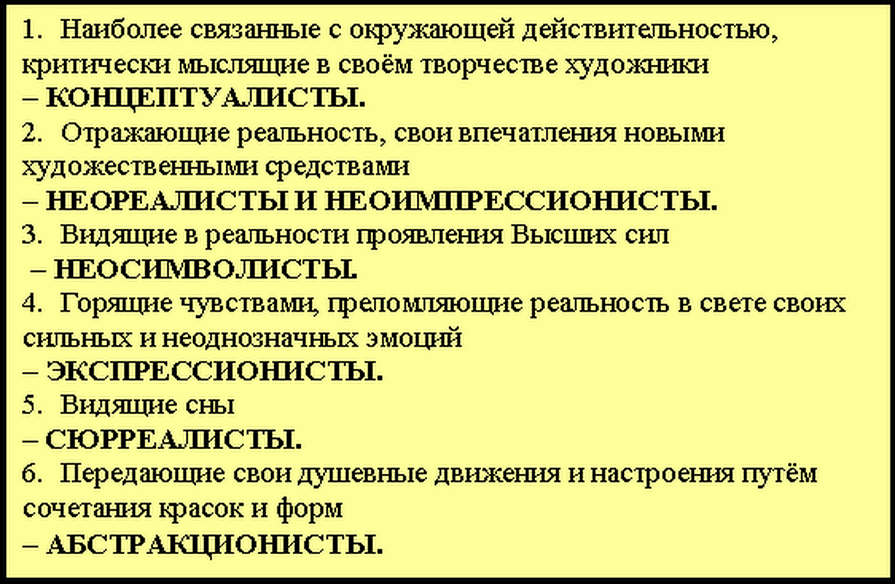

другие – в дворницких и кочегарках) и фигуральном смысле, переходили к мечтам и надеждам. Как видения перед ними, наряду с взбудораженно-лихорадочными, часто исполненными ненависти сценами реальной жизни, вдруг вставали образы бесконечного простора и счастья, сменявшиеся отражениями трагического смятения души. Многие из них в своём творчестве доказали, что человек, тем более художник, может отринуть общественный уровень существования и обитать в безбрежном Бытии, питаясь автотрофно, черпая подлинное содержание в себе, в сенсуализации ощущений, в тонкостях внутренней жизни, в метафизике и эстетике. Для других искусство служило сферой проявления социальной активности. Вслед за М. Вламинком они удовлетворяли стремление “не подчиняться, создавать мир, живой и освобождённый”.

другие – в дворницких и кочегарках) и фигуральном смысле, переходили к мечтам и надеждам. Как видения перед ними, наряду с взбудораженно-лихорадочными, часто исполненными ненависти сценами реальной жизни, вдруг вставали образы бесконечного простора и счастья, сменявшиеся отражениями трагического смятения души. Многие из них в своём творчестве доказали, что человек, тем более художник, может отринуть общественный уровень существования и обитать в безбрежном Бытии, питаясь автотрофно, черпая подлинное содержание в себе, в сенсуализации ощущений, в тонкостях внутренней жизни, в метафизике и эстетике. Для других искусство служило сферой проявления социальной активности. Вслед за М. Вламинком они удовлетворяли стремление “не подчиняться, создавать мир, живой и освобождённый”.