.

.

.

.

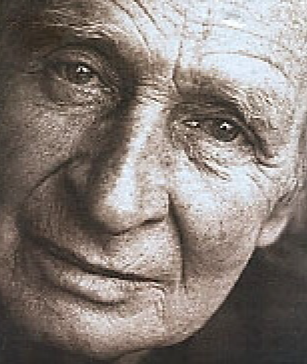

Гилад Меири (фото: Моти Кикайон)

Поэт Гилад Меири – одна из ведущих фигур современной израильской культуры. Он возглавляет Иерусалимский поэтический центр “Поэтическое место” – некоммерческий литературный проект, который более десятка лет способствует повышению внимания к поэзии, поддерживая своим социальным охватом уровень литературы и культуры далеко за пределами города. Специфика задачи определяется тем, что, по словам Меири, “еврейскую культуру отличает первобытный и политический страх перед поэтом, который идентифицируется с традицией пророков. Этот страх подсознательно переводится в подавление поэтов; отсутствует признание необходимости ресурсов, позволяющих поэзии конкурировать с популярной культурой, и не признаётся влияние популярной культуры на поэзию.” В интервью, взятом у него в Иерусалиме, Гилад Меири рассказывает о работе своей организации по улучшению перспектив поэзии и свободной мысли в современном обществе страны.

АБ – Расскажите нашим читателям о поэтическом центре.

ГМ – Мы начинали в 2002 году в общинном центре в Иерусалиме. Проводили семинары и выступления, обычно включающие пять поэтов. Иногда бывали лекции или другие мероприятия продолжительностью около полутора часов. Мы устали от поэтических чтений, на которых выступает пятнадцать-двадцать человек и где никто ничего не видит и не слышит из-за толпы. Нам хотелось, чтобы все получали удовольствие.

Два года назад мы были вынуждены сменить место пребывания. Сейчас, однако, мы уже являемся официальной некоммерческой организацией.

Значит, важные изменения произошли за последний год?

И даже за последние месяцы.

Сейчас наша деятельность включает организацию большого летнего поэтического фестиваля – израильского, не международного – с участием пятидесяти различных поэтов. В течение трёх лет мы проводили его на Еврейском рынке, это было очень красиво. А года два назад переместились в Ботанический сад. Мы выпускали поэтический обзор под названием “Кетовет”, что на иврите значит “Адрес”, пока группа не распалась. Сейчас готовится последний выпуск, а потом мы начнём делать новое ревю, с новыми редакторами – “Поп-поэтика”. Это термин, который я ввёл и писал об этом. Мы принимаем поэзию, которая прежде всего является хорошей поэзией, но идея состоит в популярности среды – это как на ТВ, где можно в одном вечернем шоу получить поэта, шлюху и премьер-министра. В каком-то смысле комбинировать сочетание высокого и низкого. Обычно, однако, мы публикуем более коммуникативный вид поэзии.

Моя диссертация была о Давиде Авидане, израильском поэте. Он был первым израильским представителем нью эйдж.

Как бы Вы определили это понятие?

Первоначально это американский термин: был журнал, который так назывался. Определения могут быть разными, но я назову только одно слово, оно из стихов Аллена Гинзберга. Это слово “бюишь” – то есть еврей-буддист. Такое сочетание мистических традиций – это и есть нью эйдж. Гинзберг в одном стихотворении может говорить о множестве культурных традиций. Нью эйдж, в частности, включает эклектизм культурных традиций. Важной фигурой в американской поэзии был Уолт Уитмен. Американские исследователи видят в нём носителя демократического духа, но дело не только в этом. В прекрасной поэме Уитмена “Песня о себе” вы видите все мистические традиции пляшущими в одном хороводе, так что назвать его частью нью эйдж не так уж странно. Пророком и героем нью эйдж был Аллен Гинзберг – его можно считать праправнуком Уитмена на многих уровнях: кто квакер, кто еврей, гомосексуал… Через сто один год после Уитменовской “Песни о себе” Гинзберг опубликовал свой “Вой”. Два этих великих поэта глубоко связаны. Есть и другие критерии, но эта комбинация метафизических тем наиболее важна.

Думаю, что нью эйдж – самое интересное, что есть сегодня в религии, а также в поэзии. Пророки сегодняшнего дня – это нью-эйджеры: такие, как Аллен Гинзберг, который изыскивал новые, неведомые территории веры. Много исследований происходит вне традиции: от учителя к ученику, от одной традиции к другой. Я сам – нью-эйджер, хотя не идентифицирую себя с каждым аспектом этого явления. Мне нравится сама идея, которая приглашает выбрать собственный путь веры и духовности. Человек может быть одновременно иудеем, христианином и мусульманином. Это всё полностью достижимо. Можете почитать Лаллешвари (Лал-Дед), влиятельную индийскую поэтессу четырнадцатого века. Она развивалась в атмосфере, где буддисты, индуисты и мусульмане взаимопересекались с большой интенсивностью. Ничего удивительного, что нью эйдж так силён в моей стране, где много иммигрантов с разными религиями, а также в Соединённых Штатах, другой важной точке пересечения религиозных потоков.

Приняв нью эйдж как новую религию популярной культуры, или пост-модернизма, “Поп-поэтика” будет иметь дело со стихами более общительного характера, где есть чувство юмора и очевидный контакт с поп-культурой. Я говорю о рок-н-ролле, спорте, кино и т.п.

Другая тема нашего журнала – нанопоэтика, термин с корнями из другого контекста. Идея в краткости. Это как комбинация хайку и мобильных текстовых сообщений. Это технологическая концепция. Здесь можно вспомнить импрессионистов, которые пользовались подобным сочетанием.– японской живописи и камеры, чтобы произвести изменения в культуре. В нанопоэтике, ещё раз, японцы вызвали изменение технологий. Люди пишут короткие стихи большого масштаба.

Нанопоэтика! Это звучит как нечто противоположное Уолту Уитмену – одиночной личности экспансионистского масштаба.

Гинзберг тоже писал хайку. Не много, но в начале он написал несколько. Можно сказать, что идеи нанопоэтики и Гинзберга в противоречии с ним. Однако что же удивительного, если одно и то же выражается по-разному? Скажем, чувства Аллена Гинзберга о свободе должны были выплеснуться в длинных стихах. Вы это предполагаете. С другой стороны, когда есть мобильники и интернет, это становится как бы диалектикой, другой стороной. В диалектичности противоположности часто означают одно и то же: как коммунизм и фашизм. Я считаю, что пост-модернизм в поэзии в основном представляет выражение одного: взаимоподобность противоположностей.

Так что “Поп-поэтика” рассказывает о нанопоэтике и нью эйдж. Это в основном моя идея.

Гинзберг известен в Израиле прежде всего по переводам?

Переводов Гинзберга на иврит не много, но они очень сильные, их сделал Натан Зах, очень хороший израильский поэт. Гинзберг стал известен здесь также и на английском, особенно за последние двадцать лет. Битникам понадобилось какое-то время, чтобы добраться сюда, но сейчас Гинзберг очень популярен в Израиле.

Из того, что мне известно о русской поэзии той же эпохи, она тоже прошла свою форму поэтики битников. Я не занимаюсь исследованиями, но могу сказать, что это тот же звук. Не думаю, что русские поэты были нью-эйджерами, как Гинзберг, но у них были те же чувства против истеблишмента – среди бардов, например.

Какой ещё деятельностью Ваша организация будет заниматься в дальнейшем?

Кроме семинаров и выступлений, которые мы продолжаем обеспечивать, у нас очень большая социальная программа. Это незаурядный проект, и я не знаю ничего подобного ему в мире. Мы работаем через общинные центры, чтобы подобрать инструкторов среди писателей и поэтов в общинах. В прошлом году мы провели двадцать три семинара и от двенадцати до пятнадцати встреч в разных местах страны – в арабских, бедуинских и еврейских сёлах – для людей с особыми потребностями: глухих или умственно больных, например, часто живущих в крайне убогих условиях. Это десятилетний проект, но прошлый год был самым значительным, и мы добились больших успехов.

Сельские семинары проводятся на языке местного населения?

Конечно, просто приходится.

Вы находите писателей и поэтов-инструкторов в каждом из этих сёл?

Если не прямо в селе, то по крайней мере где-то в округе.

Идея заключается в создании по всей стране общин с новым типом возможностей для поэтов, живущих на Севере и Юге, не только в городах. Отношения между писателями и поэтами в общинах очень важны. Писатели, как правило – одинокие волки. Поэты больше любят группы, но если они живут не в городе, то у них никого нет, никакой группы. Значит, надо создавать сообщество – как в Иерусалиме и Тель-Авиве. Эта идея глубоко укоренена во всём, что мы делаем.

Вот таково, в основном, то, чем занимается “Поэтическое место”: огромная работа, с чтениями, семинарами, крупнейшим поэтическим веб-сайтом в Израиле, журналом… Мы отвечаем за международный сайт переводов израильской поэзии. Мы издаём книги… Это безумие.

Расскажите о роли многоязычия и переводов в своей деятельности.

Мы принимали литературные чтения еврейских авторов из разных стран мира – таких писателей, как Адам Загаевский из Польши или Джоан Маргарит из Испании. Наши литературные обзоры всегда представляют переводы с разных языков. Журнал “Поп-поэтика” будет отличаться особенно сильным арабским присутствием, но мы всегда открыты для любых языков. Мы публикуем всё, что хорошо и качественно, включая русских поэтов, переведённых на иврит. Здесь у нас много еврейско-русских поэтов, но нельзя сказать, что в наших журналах было опубликовано много их стихов.

Существует ли традиция арабских писателей, пишущих на иврите?

Да, конечно.

Такой вид двуязычной письменности – вопрос случайности или определённой поэтической эволюции?

Некоторые еврейские поэты считают, что писать на иврите гораздо легче, а другие пишут и на иврите, и на арабском. Многие израильские поэты прибыли из Марокко, и такие предпочитают писать на трёх языках. Здесь большой карнавал языков. Для меня не сюрприз, что израильские арабы, которые хотят иметь аудиторию, пишут на иврите – это такой коммуникативный язык.

Играет ли “Поэтическое место” активную роль в связывании разноязыких сообществ Израиля?

В течение нескольких лет у нас были переводческие семинары, которыми руководила Лиза Кац, американская переводчица, живущая в Иерусалиме. Но из-за низкой посещаемости мы не стали их продолжать. Мы стараемся отвечать на языковой запрос. В Иерусалиме существует большая франкоязычная община, но она не интересуется поэзией. А в англоязычной общине, включая представителей Англии и Америки, интерес к поэзии есть. Эта община особенно открыта еврейско-американской поэзии.

Мы принимаем участие в февральской конференции “Кисуфим”, которая включает в себя еврейских писателей и поэтов со всего мира. Это интересное событие, хотя его организуем не мы. В декабре проходит международный фестиваль – это тоже не наша работа. Мы, возможно, привезём нескольких поэтов из Франции в марте, поскольку во Франции март – месяц поэзии.

Очень трудно организовывать что-либо совместно с США – из-за капитализма. Они не вкладывают деньги в культуру, в отличие от европейских стран. Деньги поступают только из частных карманов. Конечно, в случае популярной культуры это себя оправдывает, но поэзия – высокая культура, поэзия не продаётся, и в этом проблема.

Израиль имеет социально ориентированный, левый фон. В последние двадцать-тридцать лет ситуация отличалась, но традиция остаётся. В Израиле множество спортивных команд называется “Хапоэль”, что значит “рабочий”.

Мы не политическая организация, но обычно поэты в Израиле находятся на левой стороне ценностей, и мы, как поэты и руководители этого места, принадлежим к левому крылу, что не так уж удивительно.

Существует ли взаимодействие между “Поэтическим местом” и консервативными организациями страны, такими как центры религиозного образования?

Мы приходим в любые места, где приветствуют поэтические чтения. Это часть концепции поп-поэтики: быть открытыми и достигать новых зон.

Вы были редактором ряда поэтических антологий: среди них есть сборник молитвенной поэзии, а другой – на футбольную тему…

В свою футбольную антологию я даже включил какие-то стихи об американском футболе – хотел дать место паре слов о тех, кто там до сих пор думает, что мир – эллипс, а не шар.

Сейчас у меня в работе две антологии. Одна социальная, а другая посвящена секс-индустрии – шлюхам и порно, что тоже есть вид социальности.

Антология – это идея: нечто социальное, очень поп-поэтическое, что включает большую толпу. Это способ создавать миры в поэзии пост-модерна.

Как Вы лично пришли в поэзию?

Трудно сказать точно, почему что-то случается в жизни человека. Мой дедушка, как и у множества евреев, был раввином. Я не ортодокс. Я верю в Бога, но не следую известному коду. В доме всегда были разные тексты, и по какой-то странной причине стихотворчество просто пришло ко мне, когда мне было пятнадцать. Мне также выпало в детстве жить то здесь, то в США попеременно. Три года я провёл в Сан-Франциско. Тем не менее не написал никаких стихов о бейсболе. Пока что.

Первая реакция на то, что я пишу – это когда мне было десять лет, я учился в четвёртом классе и писал рассказы для уроков. Затем я попал в блок – если меня просили, я не мог писать. Когда мы переехали в Соединённые Штаты, я сказал учительнице по сочинению: “Я не собираюсь стать писателем”. Она уставила в меня палец со словами: “Нет, нет, нет!”. Я забыл про этот жест, и понадобилось десять или двадцать лет, чтобы снова его вспомнить. Когда мне это удалось, я подумал: “Вау, она знала!”.

Мы вернулись в Израиль, когда мне было пятнадцать. И снова уроки композиции и ещё уроки ивритской литературы. И произошло нечто. Я читал стихи Далии Рабикович и думал: “Я могу писать лучше”. С тех пор я пытаюсь быть лучше.

У Вас бывает ощущение участия в эволюции языка, когда Вы пишете?

Да – языка, культуры, поэзии, религии… Как у любого безумного поэта, который думает, что возглавляет революцию. А почему бы и нет? Это забавная игра. Через тридцать тысяч лет об этом никто не вспомнит, но всегда важно иметь в виду, что если то, что ты делаешь сейчас, может отозваться лет через сто – это хорошо. И всё же всё проходит, ничто не вечно. Так что дело не в моём супер-эго, но в том, что я могу говорить о себе как о лидере, зная, что всё проходит. И это даёт место чувству юмора.

АБ представлял Джеймс Мантет.

Перевод с английского.

.

.

.

.

На творческой кухне

В традиции журнала «Апраксин блюз» – пристальный интерес к литературе, изданной в других странах, на других языках.

Сегодня Ирина Михайлова знакомит нас с тем пластом японской культуры, который нашёл отражение в романе сэра Лоренса ван дер Поста «Семя и сеятель» и фильме “Счастливого Рождества, мистер Лоуренс”, снятом на этот сюжет. «Только теперь эта книга приходит в русскоязычное пространство», – отмечает сама Ирина, работающая над полным переводом романа.

Широкие творческие интересы Ирины Михайловой включают не только перевод. Одна из их популярных форм – «Музыкальные среды», проходящие по свободному графику у неё дома. Встреча, на которой Елена Вашкевич рассказывала о Лоуренсе Аравийском, происходила в традиционно свободной, неформальной обстановке, поддерживающей чувство доверия к собравшимся. …На обратном пути к станции «Проспект ветеранов», последней на южном конце красной линии петербургского метро, шёл быстрый обмен мнениями, наблюдениями, впечатлениями. Запомнилось, как занимающаяся икебаной школы «согэцу» Наталья Голубева задумчиво отметила удивительную уместность звучания хрустальных чаш в конце вечера. Так же волшебно, странно, чарующе, как и сама встреча.

Наталия Гладуш

СЕЯТЕЛЬ И СЕМЕНА

Ирина Михайлова, СПб

Нагиса Осима

15 января ушел Нагиса Осима. Пневмония, 80 лет… Великий режиссер, великая личность.

Япония станет немного пресной без этого бунтаря, безжалостного обличителя пороков общества и ниспровергателя моральных стереотипов. «То, что выражено открыто – не непристойно. Непристойно то, что прячется», – постулировал он.

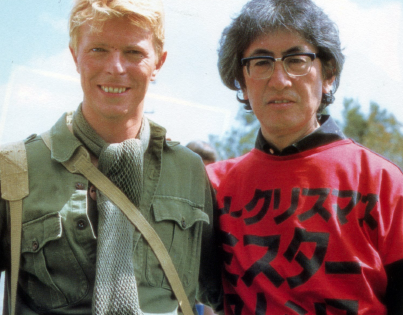

Нам Нагиса Осима, возможно, более известен своими поздними работами: «Империя чувств» (1976, приз Британской киноакадемии), «Империя страсти» (1978, приз за лучшую режиссуру Каннского фестиваля), «Табу» («Гохатто», 1999). Режиссер, соединивший в поцелуе двух самых красивых мужчин Запада и Востока – Дэвида Боуи и Рюичи Сакамото – в кульминационной сцене фильма «Счастливого Рождества, мистер Лоуренс» (1983, номинация на Золотую пальмовую ветвь, приз Британской киноакадемии за музыку Рюичи Сакамото).

Вот об этом фильме и его истории и хотелось бы мне сегодня поговорить. Будем для краткости называть его английской аббревиатурой MCML («Merry Christmas, Mr. Lawrence»).

Случалось ли вам, дорогой читатель, наблюдать примечательную закономерность: квартиры друзей, просто знакомых, места, куда вы ходите (кафе, клуб, репетиционная точка… это я о себе, для примера), – оказываются сгруппированы на карте города в некие пространственные узлы, притянуты в пересечение непостижимых силовых линий. Так и во времени случаются подобные флуктуации, когда существенные события, связанные с каким-либо явлением, приходятся на один короткий период. Именно таким образом расположились важные даты в жизни людей, причастных к фильму «Счастливого Рождества, мистер Лоуренс»:

Дэвид Боуи и Нагиса Осима на съемках MCML 1983

8 января (1947) – день рождения Дэвида Боуи (майор Джек Селльерс, военнопленный);

17 января (1952) – день рождения Рюичи Сакамото (капитан Ёнои, комендант японского концлагеря);

18 января (1947) – день рождения Такеши Китано (сержант Гэнго Хара).

Этот, 2013 год, особый. К регулярным датам добавились две нерегулярные.

О первой из них, печальной, которую прибавил к этому временнóму узлу Осима-сэнсэй, уже сказано. Когда гроб с телом великого режиссера выносили из храма, где проходило прощание с ним, звучала музыка Рюичи Сакамото из MCML…

Вторая – радостная: после 10-летнего перерыва в свой день рождения Дэвид Боуи объявил о выходе нового альбома, о чем уже перестали даже мечтать усыпленные продолжительным периодом полной конспирации музыканта его фанаты.

В этом году исполняется 30 лет с момента выхода фильма на экраны.

Книга, по которой снят фильм, «Семя и сеятель» сэра Лоренса ван дер Поста, увидела свет за 20 лет до выхода фильма, 50 лет назад, в 1963 году.

Съемки фильма проходили в конце 1982 года, спустя ровно 40 лет после описываемых в нем событий.

Итак, преддверие Рождества 1942 года, остров Ява, японский концентрационный лагерь, где содержатся британские, австралийские, голландские военнопленные.

Подполковник Лоуренс (выдающийся английский актер Том Конти) знает японский язык и культуру, посему выполняет роль посредника между заключенными и лагерной администрацией. Сержант Хара – на вид простоватый и жестокий начальник охраны лагеря, человек, в 12 лет принесший свою жизнь императору и поэтому считающий себя мертвым. Комендант лагеря капитан Ёнои – блестящий молодой офицер, пронизанный духом самурайской чести, в прошлом замешанный в попытке государственного переворота, носит в себе вину за то, что был оставлен умереть позже, чем его казнённые товарищи. Майор Джек Селльерс, «солдатский солдат», по выражению Лоуренса, человек, кажется, ничего не боящийся, полный силы яростного сопротивления, но и его изнутри разъедает вина за совершенное когда-то предательство по отношению к младшему брату.

Эти четыре центральные фигуры фильма, своей фабулой и духом как нельзя лучше, казалось бы, иллюстрирующего знаменитое киплинговское:

«О, Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с мест они не сойдут»,

совершают танец взаимоотношений, которые заключают в себе, однако, гораздо больше, чем противостояние культур, цивилизаций, психологий противоположных и, поэтому, сходящихся в чем-то главном, и о чем говорят те строки этого стихотворения, которые обычно забывают:

«Но нет Востока, и Запада нет, что племя, родина, род,

Если сильный с сильным лицом к лицу у края земли встает».

В особенности это относится в паре Селльерс/Ёнои, связанной подсознательным пониманием общей для обоих червоточины вины. К тому же Ёнои поглощен страстью, которую вызывает у него совершенство врага. Эта пара танцует танго любви-ненависти, и исход такого танца может быть один – смерть.

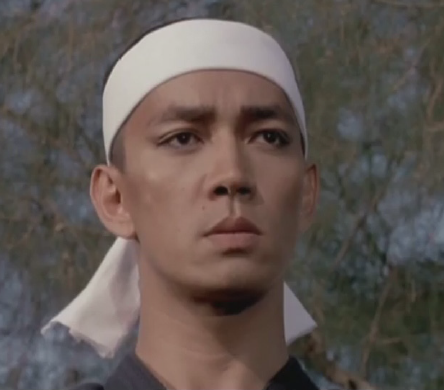

Капитан Ёнои (Рюичи Сакамото)

Подполковник Лоуренс (Том Конти) и сержант Хара (Такеши Китано) в финальной сцене фильма;

Вторая пара – Лоуренс и Хара, представляют собой противоположный тип отношений. Образованный, интеллигентный Лоуренс вызывает в Харе живое любопытство. Они оба пытаются понять друг друга и объяснить себя другому.

В финальной сцене музыка Сакамото создает переход в иные, небесные сферы сознания, где нет чужих и враждебных, где все мудро и прозрачно, как в пространстве, объемлющем всё.

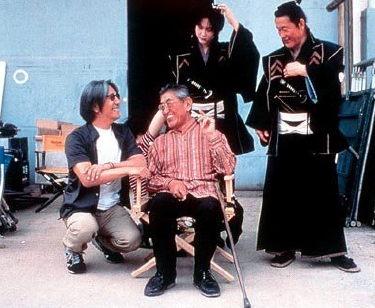

Нагиса Осима сыграл решающую роль в карьерах Рюичи Сакамото и Такеши Китано. Для обоих это была их первая роль в художественном фильме; а для Сакамото, к тому времени уже гремевшего на весь мир со своей авангардной электронной группой «Yellow Magic Orchestra», это был еще и первый опыт написания киномузыки, значительно расширивший его известность, благодаря которому дальнейшая композиторская судьба свела его с ведущими режиссерами планеты и принесла мировое признание – Оскар за музыку к фильму Бернардо Бертолуччи «Последний император», а также множество других международных премий и наград.

Такеши Китано после сотрудничества с Осимой обратился к кинематографу, сначала в качестве актера, а затем взялся за постановку собственных фильмов, что принесло и ему мировую известность и признание.

На церемонии прощания с Осимой-сэнсэем Сакамото с ностальгией поведал, как рассердился, когда Осима назвал его трусом и идиотом.

В связи с этим один мой японский приятель рассказал мне такую историю:

«Осима-сан был известен своей эмоциональностью.

Рассказывает Сакамото. Однажды…

Осима-сан: Ты — трус!

Сакамото-сан: Почему?

Осима-сан: Такеши сделал несколько фильмов. А ты… ты не снял ни одного фильма!!!»

Сержант Гэнго Хара (Такеши Китано)

Рюичи Сакамото, Нагиса Осима, Рюхэй Мацуда и Такеши Китано на съемках фильма «Табу» («Гохатто»), 1999

Но вся эта история началась гораздо раньше. Английский писатель, африканер по происхождению, Лоренс ван дер Пост, Кавалер ордена Британской империи (1981), издал в 1963 году роман «Семя и сеятель», основанный на реальных событиях, происходивших с ним самим в японском плену во время Второй мировой войны.

Ван дер Пост прославился там своей деятельностью по поднятию духа заключенных многих национальностей. Вместе с другими заключенными он организовал «лагерный университет» с курсами, начиная с элементарной грамотности до уровня ученой степени курса древней истории. Также он организовал в лагере ферму, чтобы добавлять необходимые продукты питания к скудному рациону. Он немного говорил по-японски, что весьма ему помогло. Факты его собственной биографии легли в основу истории персонажей. Так Джек Селльерс и подполковник Лоуренс напоминают самого Поста, а у сержанта Хары был реальный прототип – старший сержант императорской армии Масао Мори, казненный по приговору военного трибунала Союзников в 1946 году.

В первой части романа, «Решетка тени», автор с горечью вспоминает мрачные годы плена, в которых, однако, было место для интереса людей, находящихся по разные стороны баррикад, друг к другу. Пост исследует японскую национальную душу; и свои наблюдения интерпретирует не без влияния учения Карла Густава Юнга, ставшего его близким другом в послевоенные годы. Название этой части вызывает в памяти произведение выдающегося японского писателя Дзюнитъиро Танидзаки «Похвала тени». Пост полагает, что японская душа находится под гнетом тени прошлого, погружена в коллективное бессознательное и подвержена влиянию природных циклов. Нагиса Осима взял его роман за основу сценария своего фильма, потому что, по его мнению, Пост, как никакой другой западный писатель, смог понять характер японцев. Из фильма в фильм важнейшим объектом исследования Осимы была Япония и в особенности японская душа и то разрушительное действие, которое на нее оказали столетия феодализма и позднее II мировая война. Он сказал однажды, что целью его фильмов является «заставить японцев посмотреть в зеркало».

И, понимая основание поступков сержанта Хары, Пост вместе со своим героем Лоуренсом мучается от бессмысленности военных трибуналов:

« Я не видел в них никакого толку. Мне представлялось таким же ошибочным осудить теперь Хару по закону, который никогда не был его законом, о котором он никогда даже не слышал, как и то, что Хара и его хозяева судили и казнили нас за преступления против японского кодекса, который не был нашим кодексом… Он не погрешил против своих идеалов: если и жило на земле когда-либо существо, настолько же верное себе и сумеречному свечению внутри себя, то это был этот ужасный маленький человек. Возможно, он творил неправду по праведным мотивам, но как мы могли исправить это, творя правду неправедным путем?! Ни одно мыслимое наказание не в силах было выправить прошлое. Не могло быть действия более бесполезного и даже как будто специально рассчитанного для того, чтобы дать горестному прошлому продолжать жить в настоящем, чем такая месть, не распознающая и нераспознанная!».

Вторая часть романа посвящена изучению природы предательства и прощения, обретения целостности человеческой душой в самых страшных условиях военных действий и плена. Джек Селльерс прячет от самого себя совершенное им предательство младшего брата при прохождении жестокого обряда инициации в закрытой школе, делает вид, что не произошло ничего особенного. И это нежелание взглянуть правде в глаза разрушает его. Лишь происходящее на войне прозрение, связанное с мистическим переживанием образов Христа и Иуды, освобождает его от этого смертоносного порабощения спрятанной в подсознании вины.

Сэр Лоренс ван дер Пост

Язык ван дер Поста прост и метафоричен, строг и благороден. Он провел детство и юность на отцовской ферме в бушвельде Южной Африки, и это глубокое и тонкое чувствование природы, слияние в ней человеческой души и космических процессов в единое целое обретает яркое выражение в повествовании, где ключевые эпизоды, важнейшие моменты в судьбах героев всегда происходят в контексте природных процессов. Так он описывает ночь казни сержанта Хары:

«Вечер, тихий и безмятежный, казалось, затаил свое дыхание перед красотой и сиянием ночи, что, как богиня в огненных драгоценностях, нисходила на него с востока. Неимоверная полная луна висела вся над темной бахромой полосы джунглей, подобных ритуальному плюмажу из страусиных перьев для древнего языческого обряда над темным лбом земли перед ними. В упругом и чутком тропическом воздухе луна казалась магически увеличенной вдвое против нормального размера, влажной, как ртуть, истекающей каплями собственного света. На север от полосы джунглей, вдоль всего их пышно украшенного листвой фриза море накатывало и откатывало свою серебряно-золотую мантию на сверкающий белый песок легко и ловко, как старый добрый дальневосточный купец раскатывает рулоны своего отборнейшего шелка. Старинный настойчивый шелест его все время звучал в ушах Лоренса. Но далеко на горизонте море темнело, казалось сжавшимся в узкое оборонительное кольцо перед лицом громов и молний, которыми швырялись в него крутобокие, закрученные и зубчатые пики туч, освещенных по самой кромке прерывистым электрическим сиянием, повелительно-пурпурным и зловеще-золотым. Это была ночь такого рода и момент такого зыбкого равновесия на полпути между концом одного дня и началом другого, в которых рассудок Лоренса, казалось, улавливал то же назойливое, судорожное и прерывистое качество, что и в электричестве и молниях, трепещущих вдоль горизонта; в то время, как его подсознательное, невыразимое осознавание извечного смысла, великолепия и щедрости жизни было таким же огромным, как безбрежная, стремительная и страстная ночь, шагавшая по небесам, как королева на свидание со своим царственным возлюбленным. Все, через что мы прошли: война, пытки, голод, мрачные и обморочные годы в грязной тюрьме, – оказалось малозначащим и легким на золотых весах этого момента. Мысль о том, что еще одна жизнь должна быть принесена в жертву нашему дискредитированному и недостойному прошлому, показалась особенно бессмысленной и отвратительной и наполнила его чувством гневного протеста».

Когда-то Лоренс ван дер Пост посеял зерна благородства и уважения человека к человеку, глубокой мудрости понимания своих и чужих ошибок и заблуждений и способности понять и простить, вместить то, что кажется чужим и враждебным. Эти зерна упали в души многих людей и в том числе в сознание создателей фильма. А те, кто посмотрел его, пораженные эмоциональной силой и философской глубиной образов, возможно, обретут способность простить и принять самих себя и с этим принятием посмотреть на весь мир, и эти зерна смогут прорасти и в их сердцах. Как сказал ван дер Пост словами своего героя подполковника Лоуренса: «…Разве не с крохотного семени небольшой перемены взволнованного человеческого сердца начинаются великие события? Одно-единственное, неискушенное сердце должно измениться первым и все остальные последуют за ним? Одна искренняя перемена в одном простом, смиренном, покаянном сердце, достаточно простом, чтобы принять без лишних умствований первое робкое движение духа естества, ищущего тело из плоти и крови, чтобы выразить себя; достаточно простого, чтобы прожить новый смысл прежде, чем рассудок извратит его, – и все остальные последуют за ним, как день следует за ночью, и древняя цепь страдания, мести за страдание и отмщения за месть прервется навсегда».

Подполковник Лоуренс (Том Конти)