Ирина Дугина: “Хороша та встреча, которая даёт пищу для ума”

Женский клуб в Сан Рамоне прекрасно обходится без регистрации, без письменного устава и даже без названия. Это не собрание домохозяек, делящихся кулинарными рецептами. Клуб также было бы невозможно классифицировать как пример общения бойких, знающих себе цену бизнес-леди (кому приходилось в таких бывать, знают: автоматчики у входа, эротическое шоу на сцене). Нет, конечно, здесь можно услышать и разговор о хозяйстве над столом с приготовленными сообща закусками, и профессиональные темы не остаются за дверью (а как же без них – работа это жизнь!). И всё же основной интерес, который заставляет женщин, чей общий родной язык – русский, съезжаться в одном назначенном месте раз в месяц, это интерес интеллектуальный. Не случайно параллельно с этим клубом здесь же существует ещё один, литературный, где можно увидеть те же лица, услышать те же голоса.

Пища интеллектуальная – вот то, чего этим женщинам, разных возрастов, профессий, живущим в разных условиях, попавшим в Калифорнию из разных мест, несущим память каждая о своей среде, одинаково недостаёт для полноты жизни. Пища интеллектуальная – и общение, чуть приподнятое, чуть более мобилизованное, что открывает путь доверительности другого рода. Они знают, что могут друг друга понять в том, от чего далеки представления основной массы населения Калифорнии. Дефицит именно этого понимания в окружающей повседневности собирает их раз за разом вместе.

На встречах можно заметить не только жительниц Сан Рамона – небольшого престижного “спального” городка в окрестностях Сан Франциско. Сюда приезжают также из других, порой не самых близких городов. Клуб не страдает манией величия, не стремится поразить масштабом или оригинальностью. Всё очень скромно – от количества участниц до характера антуража.

Когда я приступала к своему маленькому исследованию, то уже знала, что речь пойдёт об обществе без дураков. Без пустых эффектов и манерности. И всё-таки вопрос оставался. Если это ЖЕНСКИЙ клуб, то значит, есть какая-то черта (кроме пола членов), какое-то специфическое качество, в котором декларируется эта самая ЖЕНСКОСТЬ?! Должен же быть здесь свой обязательный шарм!

Дело не в том, чтобы дамское собрание представлялось мне обязательно разодетым в пикантные пеньюары или пижамы (эталон недостижимого шика, одна из любимых фантазий когдатошних доморощенных феминисток). Или распущенность определённого толка. Или сибаритский снобизм манер. Или дух общественного активизма сплотившихся матерей. Что ещё может быть выражением женского единения? Каких сюрпризов прикажете ждать от встречи с сугубо женским сообществом? Что, в конце концов, обязывает его быть женским? Можно предположить если не одну, так любую другую схему. Так или иначе, общим признаком в них всё равно будет привкус произвольных табу, ограниченности, предвзятости во имя усиления выбранного аспекта утверждения своего женского приоритета.

Вариантов много. Примеров тоже.

Но что, собственно, обязывает искать в отказе от мужской компании ограниченность (и, как закулисного её двигателя, порочность), хотя бы и вполне невинного толка? На этом настаивает теория, объясняющая все подобные явления соперничеством полов, великим гендерным фактором. Однако она права далеко не всегда. Не касаясь дел семейных: выглядит ли в наших глазах сколько-нибудь ограниченным (и порочным!) хорошо образованный, вышколенный, трезво мыслящий джентльмен образца, знакомого нам прежде всего по произведениям Дж.Голсуорси, просиживающий час за часом ежедневно в аристократическом мужском клубе, пока дамы предаются чаепитию в кругу родственниц и подруг? Как правило, факт разделённости с женским обществом никак не отражается на характере его поведения или занятий. Он обсуждает биржевую сводку, судачит о политике, обедает. В некоторых случаях играет в биллиард. Всё то, что вполне можно было бы делать при дамах. Часто при них и делается. То, что клуб мужской, не значит – для мужских фривольностей или, почище того, грубостей (для этих забав отведены другие ниши). Мужчина в мужском клубе остаётся таким же, как всегда. Просто на несколько часов он освобождён от необходимости быть на сцене перед женской аудиторией.

Для женщин, посещающих свой клуб в Сан Рамоне, это такая же возможность побыть вне отвлекающего внимания противоположного пола. Вне поля отвлекающего флирта и связанного с ним духа соперничества. Ещё важней – вне неизбежной озабоченности за свою половину, спутника, компаньона.

Впрочем, члены женского клуба об этом как будто не задумываются. “Отдохнуть от них,” – характерный ответ на поставленный прямо вопрос. “Шутка, в которой есть частичка правды, – комментирует Ирина Дугина, инициатор и один из организаторов клуба. – Я думаю, не все это осознают, но когда мы собираемся без нашей сильной половины, обстановка более расслабленная.” Расслабленная, заметим, в очень определённом смысле. В данном случае это та “расслабленность”, которая активизирует лучшие стороны личности, освобождает для интересов выше средних.

В этом можно убедиться, навестив одно из ежемесячных собраний клуба.

В настоящее время у клуба нет постоянного адреса. “Больше года клуб проводили в одном доме, что было легче, но решили, что путешествия из дома в дом сплотят членов клуба. Многие приходили и уходили за эти два года, но в конце концов остались те, кому это оказалось нужно и важно.” Рассказ об истории возникновения клуба, о его традициях Ирина Дугина заканчивает выводом: “Все вечно сетуют, что на наших встречах насыщенные программы и не хватает времени для общения, но те вечера, на которые я не пригласила выступающих, оказались менее удачными. Так что, наверно, хороша та встреча, которая даёт пищу для ума.”

Подготовка к поглощению пищи для ума начинается с дружной атаки на пищу телесную: большинство приезжает сюда прямо с работы. Стол уснащают привезёнными с собой закусками. Так начинается первое отделение ежемесячной программы: обмен текущими новостями, освобождение от будничных забот, настройка на общий камертон внимания к запланированной встрече.

Тема вечера планируется заранее. Члены клуба оповещаются о том, кого им предстоит увидеть и выслушать. К каждому событию готовятся, причём по возможности тщательно – пища-то предназначена для собственного ума! Знакомятся с доступной информацией о героине встречи (герои-мужчины не допускаются даже на сцену; в этом клуб блюдёт категоричность), читают тематические материалы.

Список выступавших в клубе “спикеров” говорит о широте спектра интересов слушательниц. Здесь успели побывать представительницы разных сфер культуры, искусства и предприниматель-ства. Музыка, издательское дело, фэн шуй… Всё, что выходит за рамки усреднённости, может быть равно интересным для интеллигентных голов. Включая время от времени устраиваемые капустники.

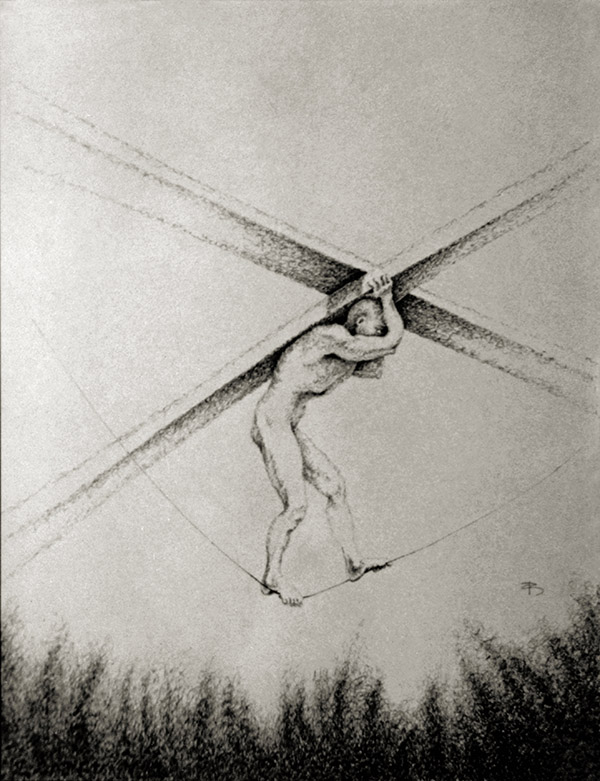

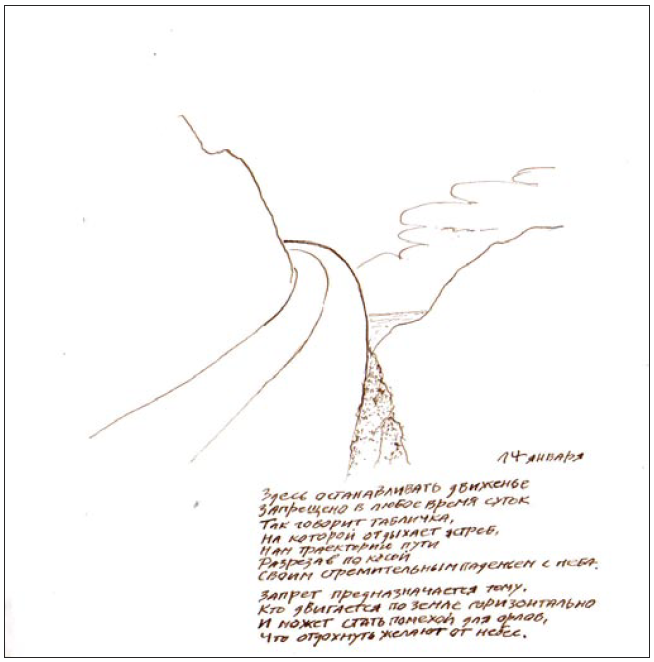

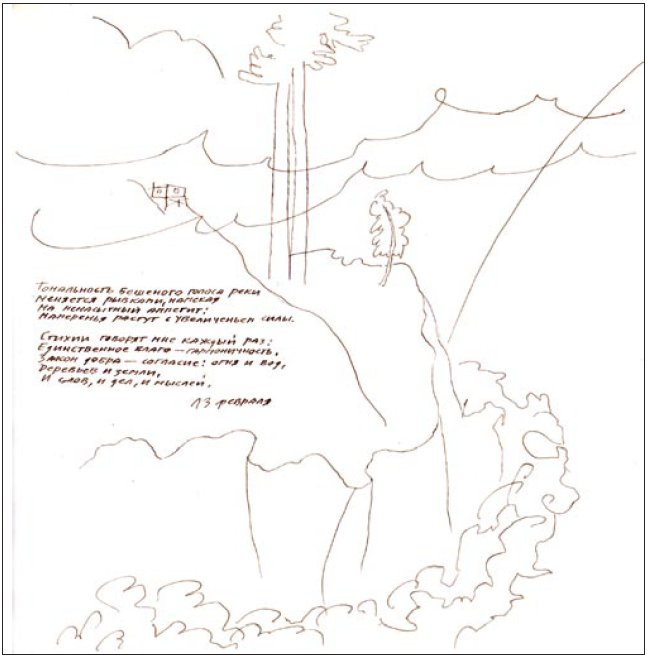

Сегодняшняя гостья клуба – автор сложного поэтического произведения. Чтение стихов перемежается оживлённым общим разговором. Большинство присутствующих уже знакомо с материалом и в общих чертах представляет себе характер творчества нынешней собеседницы.

В интервью, взятом у автора сразу после выступления в клубе, она признаётся: “Пожалуй, впервые на встрече с публикой я могла позволить себе такой уровень серьёзности разговора. Обычно приходится адаптировать свои ответы, сообразуясь с восприятием слушателей. Но сегодня я быстро почувствовала, что аудитория готова принимать мысли на той глубине, где они возникают – и отвечать на них, и развивать их, и предлагать примеры… Много задавали серьёзных вопросов. Было понятно, что практически всем собравшимся интересно, и, что ещё важней, что предмет обсуждения для них не остаётся абстрактным, что многое из услышанного они сразу проецируют на свою жизнь, относят к своему опыту и, задавая следующий вопрос, не стремятся повернуть к светской поверхностности. Наоборот, усиливают остроту, пытаются согласовать с личными взглядами. Размышляют. Обдумывают. Это редкая черта (наиболее редкая – в общественном кругу) – доверие и острый интерес к серьёзной мысли. Были реакции, лица, моменты, когда я чувствовала замечательную полноту понимания”.

Почему-то совершенно не удивляет, что состав клуба по профессиональному признаку в основном можно характеризовать знакомым для многих штампом “научно- техническая интеллигенция”. Программисты, преподаватели, менеджеры, переводчики, врачи… Те, кто, как мы знаем, в иные времена и в иных городах заполняли большинство мест в концертных и лекционных залах, на выставках, в ночных очередях за театральными билетами или за подпиской на редкие издания… Те – такие, как те – кому для полноты жизни нужна живая пища умственная.

А что же всё-таки с “женской” стороной вопроса? Речь-то о клубе, не о монастыре. О современных и во всём прогрессивных и свободных представительницах общего для мужчин и женщин человеческого сообщества. И что вообще значит в нашей реальной жизни этот знаменитый гендерный принцип, оккупировавший, если верить экспертам, все стороны существования?

Прижившаяся формальная точка зрения, которой частенько балуются американские журналы (Vogue, Psychology Today), настаивает на том, что формы, традиционно закреплённые за мужчинами в общественной структуре исходно “мужской” цивилизации, всё чаще и активней переходят в женские руки по причине потери мужской творческой потенции в этих формах и из желания женщин добиться реванша, побив векового властелина его же оружием. А вдруг всё не так? Вдруг наоборот: однополость нужна время от времени как раз для того, чтобы избежать деления на “мужское” и “женское”? Избежать сравнений? Позволить себе отвернуться от обычных критериев, определений, обозначений… Обходиться без названия. Как и сам клуб в Сан Рамоне до сих пор прекрасно обходится без названия