.

.

РОДНОЙ ЯЗЫК ПАЛЕОЛИТА

Г.П.Григорьев

Археология имеет претензии своими средствами представить развитие человеческого общества – начиная с

самых первых шагов человека до того момента, когда развалины его жилья или храмов засыпала земля и они превратились в археологические памятники. Удачнее всего дело пока обстоит с установлением времени и места появления человека. Не то, чтобы археологи установили это совершенно независимо, нет! Они это сделали с помощью самых разных наук, разных учёных: геологов, палеонтологов, антропологов, физиков. Опаснее всего соседство историков, с которыми археологов часто отождествляют. Причины тому весьма существенные: если попытаться установить характер общественных отношений ископаемого человека – о котором мы ничего не знаем, по крайней мере об общественных отношениях в его коллективах, – то придётся, конечно, обратиться к заключениям тех, кому что-то об этом известно. А знают об этом историки первобытного общества. Поневоле приходится судить о формах социальной организации по аналогии с формами общества, которое нам известно. Историки уверенно говорят, что сначала человек жил стадами, а потом создал вполне социальные формы рода и племени. Догадка о родовых связях появилась у него сравнительно поздно, но вычислять родственников он научился раньше. И надо успокоить (или огорчить) археолога, эти заключения не принадлежат археологам, они целиком на совести историков, а сами понятия заимствованы у этнографов.

В начале века археологи хотели прежде всего установить, было ли у ископаемого человека, что найден в Италии или в России, то, что известно относительно разного рода дикарей – община, родовые связи, племя, и когда могло появиться то, что уже установлено для бушменов или семантов. Способ далёк от научного, но тут уж ничего не поделаешь, поскольку такой перенос – больше, чем традиция, это почти подсознательные действия, результат того, что для описания общественного устройства в археологии нет понятий, а в этнографии или истории эти понятия есть. Однако археология, помимо красивых построений, имеет задачи, которые неведомы как историкам, так и этнографам. Археологи занимаются делами, которые порой вызывают улыбку или гнев у руководителей мира сего, иногда снисхождение. Они занимаются классификацией. Это значит, что они долго и нудно выбирают признаки формы для описания каменных орудий (которые на взгляд не-археолога вообще не имеют формы), а затем на основании этих признаков выделяют, скажем так, роды и виды – по аналогии с тем, как это делают биологи (аж с XVIII века, что вызывает почтение). И у одних, и у других это называется классификацией. В археологии единицы классификации называются не видами и родами, как в биологии, а типами и классами и т.д. Такая классификация всегда вызывала подозрения, поскольку не имеет непосредственным результатом сведений об общественном устройстве.

Правда, большинство читателей популярных изданий по археологии ничего или почти ничего не знают о классификации, пребывая в убеждении, что археологи – КОПАЮТ. Иногда им удаётся выкопать то, что и есть ОТКРЫТИЕ, после чего честные археологи умирают, понимая, что их дело сделано (как Карнарвон после открытия гробницы Тутанхамона).

Есть, тем не менее, особый случай в археологии, когда классификации подлежат не каменные орудия, а предметы искусства. Это более интересно и относится скорее не к странным занятиям, а к редким, поскольку до нас, археологов, предметы искусства доходят очень нечасто. Вопреки общему правилу случилось так, что первая же стоянка, раскопанная в… – нет, на Украине, в Черниговской губернии, на территории б.Российской империи (1908 год), оказалась самой богатой произведениями искусства, разного рода поделками, украшенными орнаментом. Эта стоянка Мезин стала самой знаменитой нашей стоянкой времени палеолита в среде специалистов по палеолиту и по искусству этой эпохи.

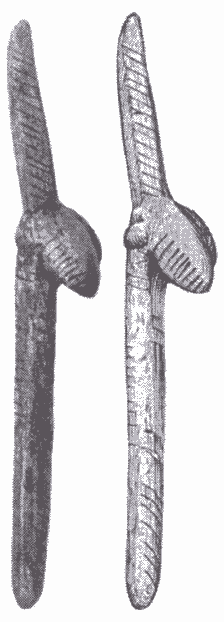

Поделки из Мезина оказались, как и следовало ожидать, достаточно непонятными, чтобы одни видели в них фаллосы, а другие – женские статуэтки. При взгляде на произведения художника, жившего, наверное, около 15 тысяч лет тому назад, действительно, сразу мало что можно понять. В середине утолщение, внизу стержень покороче, а наверху стержень уплощённый. Передняя поверхность длинного верхнего объёма покрыта орнаментом. Видны два шеврона друг над другом. Эти шевроны есть почти на всех фигурках, а геометрический орнамент на задней поверхности – вне всякого сомнения меандр пятнадцатитысячелетней давности.

Наиболее податливым для расшифровки, наиболее понятным современному исследователю оказался орнамент на передней поверхности, точнее, треугольный значок спереди в средней части фигурки. Треугольник – знак женского пола. Если принять, что перед нами стилизованная женская фигура, то этот знак пола оказывается как раз там, где надо. Тогда выступ сзади, напротив треугольника, можно понять как ягодицы. Правда, они уж слишком геометризованы и геометрическим же орнаментом вдобавок покрыты. Если на предполагаемой спине орнамент рассматривается как условная передача волос, то здесь случай посложнее. Однако такое соображение нельзя назвать ни на чём не основанным допущением. За пятьдесят лет на нескольких стоянках примерно того же возраста были найдены статуэтки, сходные с мезинскими, но не до такой степени условные. Они оказались распределёнными по всей Европе. Очень много таких в Германии, порядочно во Франции. Точка, ближайшая к Украине – Моравия, где в пещере Пекарна уже в двадцатые (десяток лет после Мезина) была найдена статуэтка. Так что можно с уверенностью говорить, что сходные с подобными мезинские статуэтки передают женскую фигуру. Если у некоторых фигурок появляются и груди (хотя нет знака женского пола), головы не бывает никогда. Голова не изображается намеренно, это не результат поломки или утраты. Так было задумано художником с самого начала. Если же профильный рисунок наносится на плитку или на стену пещеры, то изображение намеренно располагается так, чтобы для головы не осталось места. В случае с фигурками Мезина очевидно замещение головы, – однако для передачи шеи нашлась же причина! Торс дан, что называется, суммарно, на его поверхность нанесён орнаментальный мотив. Для этого торс и создан, а детали – грудь, живот, талия, перегиб фигуры в талии – опущены.

Статуэтки Мезина, при том, что они укладываются в некую общемезинскую норму, совершенны. Оттого этот мотив и стал столь популярен и обошёл всю Европу. Поскольку речь идёт о том, что происходило в палеолите, то ли двадцать, то ли пятнадцать тысяч лет тому назад, непонятно, надлежит ли этим гордиться? Рублёв – вот это наше. А Мезин?

Заговорив о существовании в палеолитическом времени на территории Европы многих статуэток, более или менее похожих на мезинские, мы подошли к основной теме. Что же за организация была у этих людей? Она позволяла им свободно, плодотворно обмениваться художественными образцами на пространстве всей Европы. Конечно, они уже не были дикарями. Дело даже не в том, что это были люди современного физического типа. Для наших суждений важнее само их искусство. С точки зрения массового посетителя Эрмитажа такое искусство, какое дал нам Мезин, заслуживает порицания – нет головы, вместо ног какой-то стержень, не фигура, а доска… Но с точки зрения современных художников это – искусство, избравшее свой путь развития, и главное в нём, при всём его совершенстве – использование условности. Причём в распоряжении творцов того времени были приёмы, которые в конце концов, много позже, стали привычными и для нас. Например, в построении статуэтки явственно просматривается некий композиционный центр. Для глаза он выделен тем, что построен кривыми линиями, тогда как остальная фигура – прямыми. Этот центр – ягодицы, а прочее идёт от него, соотнесено с ним. Можно говорить об уравновешенности построения: части его кверху и книзу от центра в равной степени условны. Они сдвинуты по отношению друг к другу, например, торс длиннее ног. Нет рук, не проработаны и ноги, отсутствует и та прогнутость, которая тотчас же позволила бы опознать в наших двух стержнях человеческое тело. Авторы фигурок эпохи палеолита чувствовали сдвиг так же, как его понимают художники нашего века. Если мезинская фигурка – изображение человека, то почему бы не дать торс более длинным, чем ноги – она останется тем же изображением человеческого тела, что и статуэтки, где оно воспроизведено точнее.

Хотя верхний палеолит – это единая эпоха в развитии человечества (прогрессивного, того, у которого в это время было искусство), она невыразимо длинная. Мезин здесь занимает позднюю пору палеолита. Для сравнения в нашем распоряжении есть материал, относящийся к другому временному подразделению верхнего палеолита, к его средней поре. Поскольку в любом случае речь идёт о раннем, древнейшем искусстве, то важно исключить предположение о том, что произведение искусства таково исключительно потому, что человек ещё не научился делать иначе. Скажем, он не воспроизводил черт лица, так как был пока на это не способен. Сравнительный материал показывает, что это далеко не так. Если в позднюю пору палеолита делать и рисовать безголовые фигурки – норма, то в это же самое время в другом месте изображали голову, передавали черты лица. Если в мезинском варианте нет перегиба фигуры, то в более раннем времени, примерно на десять тысяч лет раньше, он есть в фигурке, которая почти так же схематична и тоже делится на два стерженька, которые в этом случае как раз указывают на перегиб фигуры в области талии. У этой фигурки нет ягодиц, зато есть груди – причём показанные весьма правдоподобно… Нет, кажется, нам никогда не понять этих скульпторов. Ну зачем так нужен поясок на этой самой талии, если нет ни ног, ни головы? А ведь это норма для художника 25 тысяч лет тому назад. На основной массе фигурок того времени (средняя пора верхнего палеолита) есть такие пояски – и они всегда даны в задней половине. Схематизм данной статуэтки возрос по отношению к среднему изображению женщины этого времени необыкновенно – у 100 процентов из них нет ни ног, ни рук, ни головы. Для опознания оказывается достаточно одного пояска, орнаментированного к тому же определённым образом.

А ведь художник, предстающий перед нами, никак не может быть диким и отсталым. Скорее он был гордым и независимым. Я думаю, его и в то время сурово критиковали. И зритель, пожалуй, не изменился с тех пор…

Какая всё-таки профессиональная хватка! Ведь эта плоскость спереди так подходит для сложного и развитого рисунка, который мы видим на ней! Он так же читаем. Если согласиться, что он помещается выше знака пола, а сама фигурка – изображение женщины, то насечка передаёт торс человека на манер австралийских рисунков, которые получили название рентгеновских , некую схему человека . Сходен сам подход, изображаются такие вещи, которые хотя и невидимы, но мыслятся. В случае с мезинским сюжетом два шеврона на плоскости не просто передают торс, а обозначают скелет, а параллельные линии выше шеврона показывают шею. Это указывает на то, что голова, как у всех такого рода изображений, и не предполагалось.

Осмыслению не поддается только орнамент на ягодицах (если верно отождествление знака пола и, соответственно, ягодиц) у фигурки. Странно – с одной стороны, это скульптура, стало быть, передача через объём, но языка масс и объёмов автору фигурки показалось мало и он прибег к рисунку, столь же условному, чтобы передать свой художественный замысел. Перед нами случай, называемый «избыток информации»: ведь самих объёмов уже достаточно, чтобы внушить зрителю того времени (а после некоторой тренировки – и нашему современнику), что перед нами изображение женщины.

Напомним, постоянным для всех фигурок этого типа является отсутствие головы. Всё прочее одинаково условно. Другая обязательная черта всех статуэток – выпуклость бедёр, преувеличение именно в этой части, отчего за ними и укрепилось название «dames a fesses» – дамы с бёдрами. Бёдра не просто преувеличены, они противопоставлены всей остальной части конструкции, бёдра построены кривыми линиями, остальные части тела по преимуществу прямыми. Таким был язык всего населения Европы того времени. Совершенно очевидно, что археологов, занимающихся статуэтками и вообще искусством ископаемого человека, как правило, больше интересовало истолкование изображений, нежели их эстетические качества.

Пожалуй, если говорить об особенностях мезинских фигурок, надо отметить, что они самые условные из известных того времени в Европе. В самом деле, стоит только представить – всю фигуру свести к двум стержням, без всяких деталей, да и эти стержни не пропорциональные относительно друг друга. Торс длинный или очень длинный – всегда длиннее ног, точнее, той части фигуры, которая книзу от талии. Деления нижней части фигуры – продольного или в коленях – никогда не наблюдается. Кроме того, мезинские статуэтки – единственные, которые несут на себе избыточную информацию.

В Восточной Европе это почти единственная стоянка с такого рода фигурками. Есть, собственно, на правобережье Днепра стоянка с фигурой примерно такого же стиля , столь же условной, но она иначе орнаментирована. Прочие стоянки этого времени не содержат статуэток подобного рода, хотя другие произведения искусства там есть.

Лучше всего сравнить искусство Мезина с искусством на пять-семь тысяч лет более ранним, когда оно также включало женские скульптуры. Скажем, художники и этого периода в большинстве случаев не изображали голову, торс же у них проработан как множество объёмов, прекрасно уравновешенных между собой, живот, груди. Ноги почти всегда даны раздельно, ягодицы проработаны особенно внимательно.

Если обозреть все изображения такого рода – в Чехии, в Германии, во Франции (их нет только в Испании и Италии), создаётся впечатление, что стиль развился там, на Западе, а в Восточной Европе это что-то периферийное. В западной половине изображений больше, они повторяются и встречаются большими сериями, статуэтки сочетаются с рисованными то на плитках известняка, как в Германии, то на стенах пещер, как во Франции.

Однако есть археологические и геологические аргументы для предположения о более раннем возрасте Мезинской стоянки и, соответственно, самих статуэток. Таким образом, если они действительно появились раньше, чем статуэтки в Германии и Франции, то перегруженность является знаком архаичности, потом уже никто так не делал. И если треугольный знак пола, пусть редко, появляется в западной части Европы, то шевроны не встречаются нигде, кроме Мезина – зачем обозначать торс на торсе? Можно представить искусство Мезина не периферийным, и потому странным, архаичным, и оттого не принятым в процесс дальнейшего развития.

Какая получается картина? Искусство распространяется по Европе, перемещаясь на огромные расстояния, минуя границы, обозначенные археологами по формам каменных и костяных орудий, искусство заимствуется, передаётся. Для его передачи не существует препятствий. Но усваивается оно не всеми группами населения. Одни склонны усвоить, другие (в нашем случае испанские и итальянские группы населения) не желают этого делать или предпочитают одно определённое выражение знакомого сюжета – dame a fesses. При этом каждый регион сохраняет собственное лицо, а усвоенные привнесённые образы лишь добавляют что-то к местному искусству… Мир, очень непохожий на то примитивное общество, которое нам долго рисовали по сведениям о бродячих охотниках и собирателях из пустыни Калахари или из австралийских степей и пустынь. Конечно, это простейшее общество, в котором нет монументального искусства, – мы знаем, что оно появляется с разделением на богатых и бедных, с фиксацией этих групп, их институализацией. Однако общество верхнего палеолита на территории, по крайней мере, Франции и Испании, было обеспеченным, люди не умирали с голоду, а напротив, имели достаток, и он был таков, что позволял этому обществу предаваться художественному творчеству.

Для нас важен масштаб. Если всё общество во времена верхнего палеолита равнялось миллиону и, допустим, на территории Франции жило двести тысяч народу, то там и было около сотни пещер с росписями на стенах. Упрощая картину, скажем, что это даже больше, чем тысяча музеев на современный Петербург. Конечно, пещера с росписями – это не музей, да и ходили туда вроде не за тем, за чем теперь ходят. А всё-таки – замечательное общество! Само собой, скажет читатель, зачем им ходить в свои святилища, наверное, святилища были предназначены для ограниченного круга лиц. Возможно, и так. Но всё-таки люди туда ходили, и в некоторых пещерах от них остались следы. В музей нашего времени тоже ходит ограниченное количество, скажем, обитателей Петербурга.

Обитатели Европы того времени представляются носителями единого круга художественных образов. Они знают об искусстве своих соседей, кажется, больше, чем мы сейчас знаем об искусстве своих. Поразительно, но приходится предполагать, что общество того древнего палеолитического времени было более тесно связано информационно, нежели наше нынешнее. По меньшей мере, художники того времени гораздо больше знали друг о друге.

.

.

.

Перевод Н.В.Бертенсона, 1934

Предисловие

Последний век третьего тысячелетия наверное войдёт в историю искусства как наиболее противоречивый и разноплановый. С одной стороны, для него был характерен поиск новых экстремальных форм, зачастую не связанных ни с какой традицией. С другой стороны, особенно во второй половине ХХ века, проявился обострённый интерес к традиционной культуре, породивший целые направления в изобразительном, музыкальном и поэтическом искусстве.

В искусстве исполнительском это выразилось в так называемом историческом исполнительстве (иногда называемом аутентичным исполнительством), т.е. в таком исполнении музыки, скажем, того же XVIII века, где учитывается богатейший опыт всей предшествующей эпохи, и где исполнитель, обладающий, кроме значительных познаний в этой сфере, ещё и оригинальным инструментарием, пытается по возможности наиболее точно и полно воплотить замысел композитора, — что вообще -то всегда являлось сверхзадачей в этом виде искусства.

В отличие от наиболее общепринятого исполнительства (базирующегося на так называемой «школе» и преломляющего абсолютно всю музыку – в том числе и XVII-XVIII веков – через свою призму) историческое исполнительство в своей основе базируется на достаточно многочисленных источниках, являющихся современными исполняемой музыке, к числу которых, в первую очередь, можно отнести музыкально — теоретические трактаты, которые во множестве писались в XVII-XVIII веках. Среди этих трактатов школа К.Ф.Э.Баха, написанная в 1753 году, заслуживает, пожалуй, наибольшего внимания, не столько из-за весьма чёткой структуры, яркого образного языка, сколько из-за того, что и по сей день представляет большой практический интерес. Причём, не только профессионалам, но и многочисленным любителям музыки, являясь наиболее достоверным источником по интерпретации музыки композиторов первой половины XVIII века, в особенности И.С.Баха.

Карл Филипп Эммануил Бах, пожалуй, самый известный из всех сыновей И.С.Баха, родился в Веймаре 8 марта 1714 года. Его крестным отцом стал Георг Филипп Телеман – второй по величине немецкий композитор XVIII века.

Когда Эммануилу было 3 года, вся семья переехала в Кёттен. Когда ему исполнилось 7, умерла его мать Мария Барбара, и отец, некоторое время спустя, женился на Анне Магдалене. В этом же году И.С.Бах отдал его в Лютеранскую семинарию в Кёттене. Два года спустя К.Ф.Э.Бах оказывается в числе учеников Лейпцигской Томас-шуле, где стал преподавать его отец.

В своих автобиографических заметках К.Ф.Э.Бах отмечал, что у него никогда не было другого учителя музыки, кроме И.С.Баха. Обучение проходило столь усиленно, что уже в 11 лет он свободно читал с листа (!) любое сочинение отца.

Важным моментом интеллектуального развития молодого человека стало поступление 1 октября 1731 года на юридический факультет знаменитого Лейпцигского университета, где композитор проучился в течение нескольких лет. Именно здесь К.Ф.Э.Бах получает все те знания, которые делают его одним из самых образованных людей своего времени. Если к этому добавить то, что в тот же период (1731-1738 гг.) Эммануил пишет под руководством отца свои первые, весьма успешные, сочинения, то появление несколько лет спустя трактата «Опыт истинного искусства игры на клавире» не покажется чем-то странным, а скорее закономерным желанием поместить свой богатый практический музыкальный опыт в жёсткие рамки теоретического сочинения.

Мы надеемся, что приведённые фрагменты этого сочинения настолько заинтересуют читателя, что у него возникнет желание одолеть его целиком, тем более что это возможно благодаря отличному переводу, сделанному ещё в 1934 году Н.В.Бертенсоном. Перевод этот находится в иностранном отделе библиотеки Санкт-Петербургской консерватории. Любителей же старонемецкого языка можно отослать в Государственную публичную библиотеку, где находится оригинал этого сочинения.

Владимир Шуляковский

ВВЕДЕНИЕ

1

К подлинному искусству игры на клавире принадлежат, главным образом, три элемента, которые связаны друг с другом так тесно, что немыслимы один без другого; это правильная аппликатура; хорошие украшения и хорошее исполнение.

2

Так как с этими вещами не слишком знакомы и, следовательно, часто против них грешат, то по большей части приходится слышать таких исполнителей на клавире, которые после невероятных усилий наконец научились играть так, что у разумных слушателей вызывают к клавиру только отвращение. В их игре нет законченности, отчётливости и естественности, напротив, вместо этого – сплошная колотьба, шум и спотыкание. В то время как все другие инструменты требовали певучего исполнения, только клавир остался в этом отношении позади и принуждён был, вместо немногих выдержанных нот, иметь дело с большим количеством узорчатых фигур, так что многие поневоле стали думать, что играть на клавире что-нибудь медленное и певучее – опасно; нельзя было, якобы, ни соединять один звук с другим, ни разобщать их с помощью staccato; этот инструмент нужно было терпеть только как необходимое зло при аккомпанементе.

Как ни обоснованны и ни противоречивы эти обвинения, они всё же являются известными показателями плохого способа игры на клавире. Я предполагаю, что так как в теперешнем состоянии клавир настолько неприменим, что многих даже отпугивает от желания его изучать, не падёт ли ещё ниже наука о нём – и без того уже делающаяся очень редкой, тем более, что она введена к нам по большей части крупными исполнителями на клавире.

3

Кроме ошибок против вышеприведённых трёх пунктов, учеников приучили ещё к неверной постановке рук, по меньшей мере не отучили их от этого; поэтому у них была отрезана всякая возможность достичь чего-либо хорошего и о дальнейшем можно было уже заключить по их тугим, как на проволоке натянутым пальцам.

4

Каждый учитель навязывает своим ученикам собственные сочинения, ибо не уметь ничего сочинять самому считается теперь постыдным. Поэтому учеников часто удерживают от разучивания других хороших вещей для клавира, на которых они могли бы чему-нибудь научиться – под предлогом того, что эти вещи слишком стары или слишком трудны. Особенно злостное предубеждение существует против французских клавесинных пьес (1), являвшихся всё же всегда хорошей школой для играющих на клавире.

Все необходимые украшения в них обозначены очень ясно, левую руку не щадят, и связности исполнения уделено достаточно внимания. Всё это в высшей степени способствует выработке связного исполнения. Учитель часто сам не может сыграть больше, чем только собственное сочинение; его распущенный и неуклюжий аппарат придаёт его мыслям тупость; он ничего не может сочинить иного, как только то, что он в состоянии одолеть; многих считают хорошими исполнителями на клавире, несмотря на то, что они едва знают, как должно быть исполнено legato. Поэтому мы наблюдаем большое количество жалких специалистов и испорченных учеников по клавиру.

5

В начале обучения учеников мучают пошлыми «мурками» (2) и всякими уличными вещами, при которых левая рука употребляется только для шума, и поэтому для своего настоящего применения делается негодной, хотя её следовало бы развивать разумным образом, так как гораздо труднее добиться, чтобы она достигла такой же подвижности, как правая, вообще более развитая.

6

Когда ученик, благодаря знакомству с хорошей музыкой, приобретает несколько более тонкий вкус, ему делаются противны эти навязанные ему пьесы и ему начинает казаться, что все вещи для клавира в таком же роде; поэтому он ищет спасения в игре вокальных арий (3), которые, будучи хорошо написаны и, при возможности слышать их в исполнении настоящих мастеров пения, способствуют развитию хорошего вкуса и являются хорошими упражнениями для выразительного исполнения, однако не для развития пальцев.

7

Преподаватель должен обработать и переложить эти арии для клавира. Помимо других возможных недостатков в таких переложениях опять страдает левая рука, ибо переложения эти пишутся по большей части с так называемыми ленивыми или даже барабанными басами (4), что согласуется с намерениями авторов, но при игре приносит левой руке больше вреда, чем пользы.

8

После всего этого играющий на клавире теряет то особенное преимущество, которого не имеет ни один другой музыкант, — это способность уверенно и легко держать ритм и отмечать точнейшим образом малейшие его частицы, учитывая, что в специально для клавира написанных вещах встречается так много замедлений, маленьких пауз и коротких нахшлагов, как ни в каких других композициях. На нашем инструменте особенно легко изучить эти, вообще трудные, деления такта, ибо одна рука приходит на помощь другой; отсюда проистекает уверенность в ритме.

9

Вместо этого левая рука ученика делается, благодаря вышеприведённым басам, тугой, хотя и трудно поверить тому, что быстрое повторение одной и той же ноты без перемены пальцев приносит такой вред рукам. Многие на собственном опыте убедились в этом, благодаря многолетнему усердному исполнению генерал-баса, где часто обе руки, в особенности же левая, должны были употреблять эти быстрые ноты при постоянном удвоении основного тона (5).

В случае же, если клавир один, то эти ноты играют как швермеры, меняя пальцы. Правда, благодаря этому способу, вследствие пропуска октавы, бас не всегда будет достаточно слышен, но этот маленький недостаток нужно предпочесть возможности большого вреда. Предпочтительнее пропускать одну, три или пять нот, в зависимости от темпа и счёта, а затем ударяемые ноты исполнять целиком обеими руками, фортиссимо и тяжело, слегка задерживая, чтобы струны достаточно вибрировали и одно звучание хорошо сливалось с другим. Можно также, чтобы не смущать других играющих, сыграть первый такт, как он написан, и затем уже начинать пропускать ноту.

Кроме того, если должна быть слышна на клавесине каждая нота, можно было бы в этом случае пользоваться следующим способом: для осуществления предписанного движения ударять обеими руками попеременно. Всё же по опыту я убедился, что этот способ аккомпанемента несколько затруднителен для играющих вместе с вами, т.к. правая рука постоянно запаздывает. Это укрепило меня во мнении, что клавир всегда должен быть средоточием ритма.

Насколько способ аккомпанемента, в котором клавир при выдержанных во всех голосах нотах отчётливо воспроизводит ударом доли такта, правилен, даже полезен, настолько же можно научиться нужному и полезному, пропуская ноты и, наоборот, причинить себе вред, исполняя все их целиком.

Это последнее очень вредно; другие инструменталисты имеют возможность извлечь ноты с помощью языка или одной кистью; лишь исполнение на клавире, если не может, благодаря октавному удвоению, менять пальцы, принуждён производить дрожание всей напряжённой рукой. Левая рука вследствие этого делается негибкой и неспособной к закруглённому исполнению пассажей по двум причинам: во-первых, потому что все мышцы находятся в постоянном напряжении, во-вторых, потому что остальным пальцам нечего делать. Достаточно попробовать сыграть бас с пассажами после того, как перед этим до утомления играли барабанный бас, чтобы заметить, что кисть левой руки и вся рука находятся в состоянии такой усталости, скованности и напряжения, что не способны к дальнейшей игре.

Этот способ игры ещё потому невозможен, что таких басов нынче приходится видеть очень много и иногда их продолжительность делает их невыполнимыми. При любого рода музыке другие музыканты время от времени имеют возможность отдыхать, только один клавир находится в постоянной работе в продолжении трёх, четырёх и более часов.

Предположим, что кто-нибудь и оказался бы способен к такой работе, но даже самый крепкий музыкант, в силу вполне естественно наступившей усталости, сделался бы вялым и незаметно замедлил бы темп. Благодаря этому он и не в состоянии, и не имеет желания верно передать иные чувствительные места, потому что сделался усталым и безразличным после исполнения барабанных басов, которые часто ничего особенного сами не выражают и ни о чём не дают думать. Это вредное долбление помимо всего несвойственно природе как клавесина, так и фортепиано. Оба инструмента теряют при этом свой естественный тон и отчётливость; тингенты клавесина не всегда отвечают достаточно быстро.

Французы, знавшие очень хорошо природу клавира и усвоившие, что на нём можно исполнять нечто лучшее, чем только бренчание, также указывали исполнителям генерал – баса, что по возможности они не должны ударять всех нот. Кроме того, посредством медленных, тяжёлых ударов они приходят на помощь выразительности, обозначенной точками и штрихами над первой нотой фигуры. Может встретиться много случаев, где отчётливый и одинаковый удар обеими руками не только полезен, но в высшей степени необходим.

Клавир, которому ещё наши предки отводили первое место, в состоянии удерживать в равновесии не только прочие басы, но и всю музыку в целом. Поддержание этого равновесия иной раз из-за утомления может быть затруднительным даже лучшему музыканту, умеющему сдерживать свой темперамент. Если это случается и с сольным исполнителем, то при совместном музицировании нескольких человек предосторожность тем более необходима, поскольку избавляет от отбивания такта, которое теперь применяется только при исполнении музыки, требующей большого ансамбля. Звук окружённого остальными исполнителями клавесина всем им ясно слышен. Отсюда становится понятным, что только благодаря клавесину удерживается в порядке даже развлекательная общедоступная музыка с участием любителей и посредственных музыкантов.

Следовательно, если первая скрипка стоит, как полагается, рядом с клавесином, то сбиться довольно трудно. Певцы также благодаря этому получают большое облегчение в вокальных ариях, где темп часто меняется или где сопровождающие голоса в одинаковой степени шумят и только поющий голос имеет длинные ноты или триоли, требующие очень ясной акцентировки сообразно распределению. Басу, кроме того, гораздо легче держать ритм, поскольку он обычно меньше занят трудными и пёстрыми пассажами, и это обстоятельство даёт повод начинать пьесу с большим огнём, чем кончать. Если кого-нибудь из исполнителей потянет на ускорение или замедление, призвать его к порядку может скорее всего клавир, тогда как остальные инструменты, вследствие большого количества пассажей или смен позиций, достаточно заняты собой; благодаря этому в особенности голоса, обозначенные tempo rubato, имеют необходимый энергичный ритм. Наконец, если только слишком сильное звучание клавесина не помешает точности впечатления, этим способом очень легко можно, в случае надобности, изменить темп с целью некоторого разнообразия, и, таким образом, музыканты, находящиеся около клавесина, имеют перед глазами одинаковое в обеих руках и благодаря этому наиболее заметное сквозное прохождение тактового удара.

10

Негибкость левой руки учитель старается наверстать за счёт правой, к ещё большему ужасу людей с хорошим вкусом, обильно разукрашивая adagio и наиболее трогательные места излюбленными трельками; иногда они перемежаются устарелыми украшениями, иногда сбивчивыми и некстати вставленными руладами, при которых пальцы производят впечатление взбесившихся.

11

Прежде чем постараться с помощью надлежащих предписаний помочь устранению этих ошибок, мы считаем необходимым сказать ещё кое-что об инструменте.

Кроме других разновидностей клавира, отчасти оставшихся благодаря своим недостаткам неизвестными, отчасти же не везде введёнными, применяются главным образом два рода, именно клавесин и клавикорд, имевшие до сих пор самый большой успех. Первые применяются обычно при шумной музыке, вторые для сольного исполнения.

Более новые фортепьяно, если они сделаны прочно и хорошо, имеют большие преимущества, несмотря на то, что их употребление должно изучаться очень тщательно и не без трудностей. Они хороши для сольного искусства и для музыки, не требующей слишком большого состава, но я всё-таки думаю, что хороший клавикорд, если не считать его более слабого тона, имеет те же красоты, что и фортепиано, и, сверх того, способен вибрировать и продлевать звук, т.к. после взятия любой ноты можно продолжать делать нажим. Клавикорд является тем инструментом, который даёт возможность составить самое точное представление о достоинствах исполнителя на клавире.

12

К качествам хорошего клавикорда (кроме достаточно продолжительного, ласкающего тона) принадлежит наличие необходимого числа клавиш, простирающихся по крайней мере от С большой октавы до Е третьей. Это Е нужно для того, чтобы можно было иногда пробовать на клавикорде вещи, написанные для других инструментов. Клавиши должны иметь правильный вес, который возвращал бы палец обратно вверх. Струны должны быть подобраны так, чтобы одинаково хорошо позволяли как захватывать, так и ласкать и, благодаря этому, быть в состоянии передавать все оттенки forte и piano чисто и ясно. Если подгонка струн этого не позволяет, то в одном случае струны будут заглушать друг друга – и исполнитель не сможет показать всё своё искусство, в другом же случае клавикорд совсем не будет звучать, либо будет звучать нечисто или неотчётливо.

13

Хороший клавесин, кроме звучного тона и отлаженной клавиатуры, должен иметь ровное оперение, проверкой чего является возможность лёгкого и ясного исполнения украшений и способность всех клавиш действовать одинаково быстро при лёгком и ровном проведении вдоль клавиатуры ногтем большого пальца. Клавиатура клавесина не должна быть чересчур лёгкой и вялой; клавиши не должны быть слишком глубокими, пальцы должны ощущать некоторое сопротивление и приподниматься тангентами обратно. С другой стороны, клавесин не должен быть и слишком тугим.

14

Оба рода инструментов должны быть хорошо темперированы так, чтобы при посредстве настройки квинт и кварт, испробования малых и больших терций и целых аккордов у большинства квинт отнимать столько их акустической чистоты, чтобы слух этого почти не замечал и можно было бы свободно пользоваться всеми двадцатью четырьмя тональностями. Благодаря проверке кварт получают то преимущество, что швебунг, необходимое у квинт, становится слышно яснее, ибо кварты лежат ближе к своему основному тону, чем квинты.

Если клавиры настроены указанным образом, то в применении их можно назвать самыми чистыми инструментами, хотя есть инструменты ещё чище настроенные, но они не употребляются.

На этих клавирах можно одинаково чисто играть во всех двадцати четырёх тональностях и, что замечательно, полным звуком, несмотря на то, что гармония в силу соотношений тотчас же отыскивает малейшую фальшь. Благодаря этому новому способу темперации мы, по сравнению с прежним временем, сделали большие успехи, хотя при старой темперации некоторые тональности были чище, чем у многих инструментов теперь. Если бы отдельные ноты слушались в сопоставлении с другими (гармонически), то неточность настройки можно было бы обнаружить быть может и без помощи камертона. Слушание же отдельных нот нас очень часто обманывает – и мы не замечаем фальши до тех пор, пока она не достигает размеров, встречаемых только у дурно настроенных клавиров.

15

Каждый исполнитель на клавире должен был бы по существу иметь и хороший клавесин, и хороший клавикорд, чтобы играть различные пьесы попеременно то на одном, то на другом. Умеющий хорошо играть на клавикорде может так же хорошо играть на клавесине, но не наоборот. Таким образом, клавикордом нужно пользоваться для выработки хорошего исполнения, а клавесином – для достижения надлежащей силы пальцев.

При постоянном пользовании клавикордом игра на клавесине вызовет большие затруднения. Это значит, что будет трудно исполнять клавирные пьесы с сопровождением других инструментов, требующих, вследствие недостаточной звучности клавикорда, применения клавесина. Но то, что исполняется с большим трудом, никогда не способно произвести должное впечатление. При постоянной игре на клавикорде можно привыкнуть слишком нежно обращаться с клавишами – и поэтому разные мелочи, для исполнения которых не делается достаточного нажима на тангенты клавесина, выходят на последнем не всегда отчётливо.

Со временем, играя только на клавикорде, можно даже совсем лишиться прежней силы пальцев. Если же играть постоянно на клавесине, то привыкаешь играть с одной звуковой окраской, и различные способы удара, которые на клавесине может дать только хороший клавикордист, остаются невыявленными, как бы странно это ни казалось, ибо можно посчитать, что любые пальцы на одном и том же клавесине звучат одинаково.

Очень легко произвести опыт: взять двух человек, из коих один привык играть на хорошем клавикорде, другой же только на клавесине – и на этом последнем дать второму непосредственно после первого сыграть какую-нибудь пьесу Баха с различными одними и теми же украшениями, а затем определить, произвели ли они одинаковое впечатление.

16

После того, как ученики приобрели необходимые познания о клавишах, нотах, паузах, размерах и т.п., следует долгое время давать им играть только образцы аппликатур, сначала медленно, потом всё быстрее, чтобы благодаря этим упражнениям правильная расстановка пальцев, столь разнообразная и трудная на клавире, вошла бы в привычку и не заставляла о себе задумываться.

17

Следует главным образом упражняться в тех примерах, где обозначена аппликатура для обеих рук, играя эти примеры в унисон с той целью, чтобы обе руки сделались одинаково ходкими.

18

Потом нужно очень старательно изучить главу об украшениях и упражняться в них, чтобы быть в состоянии играть их с нужной беглостью. Так как это задача, которой можно посвятить чуть ли не целую жизнь, ибо украшения эти требуют подчас больше ловкости и беглости, чем любые пассажи, то нужно ученика держать на этом так долго, чтобы остаться довольным его достижениями, разумеется считаясь с его возрастом и природным дарованием.

19

После этого непосредственно переходят к пьесам-примерам, причём учат их играть сначала без всяких украшений, разучиваемых отдельно, чтобы потом исполнять их уже вместе с украшениями по всем правилам, изложенным в главе о хорошем исполнении. Это нужно делать сначала только на клавикорде, потом на клавикорде и клавесине попеременно.

20

Большую пользу и облегчение в любом способе игры будет ощущать тот, кто имеет возможность одновременно изучать искусство пения и внимательно слушать хороших певцов.

21

Чтобы научиться отыскивать клавиши, не глядя на них, и чтобы необходимое чтение с листа не представляло затруднений, полезно выученное наизусть играть в темноте.

1. Произведения французской школы клавесинистов ХУШ столетия Ж.Ф.Дандриё (1684-1740), Ф.Д’Агэнкурт (1758), особенно Л.Е.Дакэна (1694-1772) и Ж.Фил.Рамо (1683-1764), которые следовали своей вершине – Франсуа Куперену Великому (1688-1733), 4 тома клавесинных пьес (1713-1730) и создали свободноголосый, вышедший из игры на лютне «галантный» клавесинный стиль, которому поклонялся К.Ф.Э.Бах.

2. Мурки (Murkys, Murkybasse или Mourqu) – в старинной музыке постоянная фигура в аккомпанементе, состоящая из ломаных октав

и существовали целые пьесы, построенные на таких нехудожественных басах.

3. В 17-м и 18-м столетии знали инструментальные арии, говорили об ариях для игры и для пения, если они только содержали ясно выраженный певучий элемент.

4. Ироническое название одной и той же до тошноты повторяющейся ноты в нехудожественном басовом сопровождении, напр.

![]()

5. Чтобы быть полезным тем, на кого возложена обязанность играть генерал-бас, я нашёл необходимым высказать мои мысли по поводу способа исполнения быстрых повторений одной и той же ноты левой рукой.Обычно это вернейшее условие, благодаря которому могут портиться и делаться негибкими самые лучшие руки, ибо ноты эти при нашей теперешней манере письма встречаются очень часто. Ссылаясь на это замечание, могут оправдаться те, от которых обязательно требуется отчётливое исполнение всех нот левой рукой. Так как нахождение нот в генерал-басе вообще достаточно известно, то само собой разумеется, что правая рука в этом случае также не должна ударять все ноты. Быстро повторяющиеся ноты, о вреде которых я говорю, это восьмушки в быстром темпе и шестнадцатые в умеренном. Я говорю это на тот случай, что басы подыгрывает ещё другой инструмент.

Всю жизнь он, как укротитель, хлопал бичом, готовый быть растерзанным, а звери отворачивались и

равнодушно зевали…

Г.Иванов

Имя К.Н.Леонтьева (1831-1891) прежде всего вызывает в умах читателей традиционный образ непризнанного и непонятого гения, чей поучительный пример в очередной раз иллюстрирует историю печальной судьбы мыслителя, оказавшегося в высшей степени несозвучным основополагающим идеям своего времени. Леонтьев никогда не претендовал на роль властителя дум, на манер Льва Толстого, а рубищу и духовной власти пророка без сомнения предпочел бы красивый мундир и реальную административную власть хотя бы губернатора, в нем увидели человека, великие возможности и амбиции которого были задавлены и искалечены течением жизни, бодро стремившейся в противоположную указанной им сторону.

«Это был Кромвель без меча, без тоги, без обстоятельств; в лачуге за городом, в лохмотьях нищего (…) Прошел муж великий по Руси и лег в могилу. Ни звука при нем о нем: карканьем ворон встречен и провожен. И лег и умер в отчаянии, с талантами необыкновенными».

Это знаменитое высказывание Розанова цитируют обычно все пишущие о Леонтьеве, попутно недоумевая, как это вышло, что «великий муж», пока был жив, не удостоился не только признания, но и серьезной полемики. Сам Розанов говорит, что идеи Леонтьева «были исключительны, и не удивительно, что не принялись». С.Н.Дурылин, в 1935 году готовивший к публикации автобиографические записки Леонтьева, включил его в свою гипотетическую «истории непрочитанной русской литературы». И все же представляется, что современники прочли Леонтьева, и если он был не признан, то только потому, что слишком хорошо понят. Не зря в 1892 году, сразу после смерти Леонтьева, С.Н.Трубецкой пишет: «Он жил своим умом, и если он пользовался при жизни ЗАСЛУЖЕННОЙ неизвестностью, то это не вследствие недостатка оригинальности и таланта». А Мережковский в эссе «Страшное дитя» (1910) патетически восклицает: «Не читали его, не говорили о нем, но молча исполняли пророчества. Чего же больше? Не слова, а дела важны для учителя жизни. Слова не услышаны, зато дела сделаны».

За такую похвалу, да и по совокупности трудов, Леонтьев, скорее всего, предложил бы Д.С.Мережковского отечески посечь на съезжей (хотя высечь этого «провидца духа» оказалось не под силу самому времени). Впрочем, в начале века – совсем как сейчас – говорить можно было уже все что угодно: это не имело значения.

В эпохи исторических переломов ищут и находят пророков. Леонтьев, чающий нового будущего и поэтому легко похоронивший двести лет отечественной истории («Конец петровской Руси близок… И слава Богу. Ей надо воздвигнуть рукотворный памятник и еще скорее отойти от него, отрясая романо-германский прах с наших азиатских подошв!»), под резвыми перьями Вл.Соловьева, Розанова, Бердяева превратился в «человека последних слов», «Кассандру православно-самодержавной России» (опять Мережковский). То, что он был «вдохновенный проповедник реакции» (С.Булгаков), конечно, сильно коробило. Не спасали и «таланты необыкновенные». Сквозь зубы признается, что «проповедник» был-таки «самым независимым и свободным русским писателем», – да и то признается только по той причине, что накануне предсказанной страшной эпохи думали, что она уже изжита: это делало благодушнее. Еще каких-нибудь тридцать лет, и Г.Иванов, нахлебавшийся истории «по самое не могу», не постесняется назвать Леонтьева предтечей фашизма.

Что всех бесконечно утешало – недостаточное, скудное образование Леонтьева. «Совершенный дилетант», «малоквалифицированный учитель». В конце концов, стоит ли принимать всерьез блестящие парадоксы «ненастоящего» философа, не создавшего единой системы и запутавшегося в методологических противоречиях. Кромвелю необязательно сидеть на университетской скамье, но незванные «кромвели из лачужек» должны быть скромнее.

И при жизни заслуживший эти упреки Леонтьев энергично отбивается, переводя разговор в совершенно иную плоскость. «Для того, чтобы судить о чем-нибудь, я ни других, ни себя не считаю обязанными знать литературу по предмету суждений. В наше время нестерпимого многописания трех жизней не достало бы на это». И дальше: «Недостает времени мыслить свое, когда беспрестанно изучаешь чужое. Недостает в голове простора для вольного мышления, когда она подавлена избытком фактов. Человек приучается все более и более бояться ошибок и убивает этой боязнью в себе ту силу фантазии и то дерзновение мысли, без которых невозможны ни замечательные открытия, ни великие гипотезы».

Все учение Леонтьева задумывалось не как отвлеченная доктрина, а как «руководство к действию». Историософские изыскания интересуют его главным образом с точки зрения принадлежности их к текущему моменту. Вся его социальная философия – это критика современного исторического периода «вторичного смешения», эгалитарного прогресса, Европы как олицетворения побеждающих уравнительных тенденций, – и пресловутый «византизм», необходимый для того, чтобы противопоставить ненавистному настоящему какой-либо положительный идеал будущего. С этим связано и то, что Розанов назвал «монотонностью тезисов»: для Леонтьева было важно не высказаться вполне, но быть вполне понятым в основных начертаниях своей концепции («Я не боюсь повторений. Раз решившись писать об этом, я боюсь только неясности»).

Певец философски осмысленного деспотизма, ненавидящий «буржуазную, прозаическую, хамскую, подлую Европу» и постоянно третирующий Россию («К тому же Россия оригинальна тем, что в ней всего можно ожидать наихудшего, когда дело идет о высшей культуре» и многое подобное), ко всему сущему, «от минералов до человека», прилагал единственно для него важный критерий. Деспотическая власть – это идея, созидающая государство и обеспечивающая его обособленность как культурного феномена:

«…культура есть не что иное, как СВОЕОБРАЗИЕ, а своеобразие ныне почти везде гибнет преимущественно от политической свободы. Индивидуализм губит индивидуальность людей, областей и наций».

Для Леонтьева сила потеряет всю свою ценность, если не будет красивой. Он не распространяет эстетику на жизнь, но в самом проявлении жизни видит воплощенную эстетику. Поэтому ему дороги люди, «любящие прекрасное в самой жизни, а не на одной только бумаге или в скучных концертах и на кладбищах музеев», поэтому жизнь, лишенная эстетики, равносильна для него распаду, смерти, поэтому ему ненавистна олицетворяющая этот распад фигура буржуа. Он холодно отзывается о Достоевском («слишком сложно, туманно и к жизни не приложимо»), а, говоря о Толстом, отделяет «гений романиста» от «свинства человека и проповедника».

«Пышность» жизни подразумевает ее полноту и в добром, и в злом. «Вывести насилие из исторической жизни это то же, что претендовать выбросить один из основных цветов радуги из жизни космической…» Для самого Леонтьева «надо немножко зверства в жизни порядочного человека. Какая-нибудь слишком честная профессура меня вовсе не пленяла. Я хотел на казацкую лошадь, хотел видеть раненых, убитых людей…»

Примирить эстетику с общеобязательной моралью оказывается невозможным, ведь есть зло – и зло, и «какой-нибудь красавец Александр Македонский, в пернатом шлеме» несопоставим с буржуазией, «развратничающей вовсе не к роже». Леонтьев старается снять противоречие, подчиняя мораль мистике религиозного чувства.

А религиозное чувство в какие-либо отношения с эстетикой (принятие или антагонизм) вступать не может: оно эстетику «игнорирует, знать не хочет». Александр Македонский сам по себе, «не убий» – само по себе. И Леонтьев бесконечно доволен: ему удалось поделить мир, не обидев ни Бога, ни кесаря и с наибольшей выгодой для себя самого: «…христианин, оставаясь христианином вполне, может рассуждать и мыслить вне христианства, за его философскими пределами о сравнительной красоте явлений».

Уже эта оговорка: «вне христианства», должна, конечно, заставить насторожиться. Что это за христианин, полагающий «пределы» евангельскому учению? Что это за православный, Христос которого больше напоминает безжалостного ветхозаветного Бога, а Церковь – дубину, отеческими ударами просветляющую упрямые головы?

«Плохой», «ненастоящий», – отвечают критики Леонтьева: он и здесь пришелся не ко двору, в своем поиске личного спасения от «ада и погибели». Бог Леонтьева – гневный и карающий, и если бы слова «Бог есть любовь» как-нибудь по ошибке попали в его сочинения, то прозвучали бы там нестерпимым диссонансом. Вся любовь у Леонтьева – за «пределами», там же, где красота, разнообразие, выразительность и сложность жизни. В «пределах» остается только страх – тяжелый, «почти животный» …самый действенный. В конце концов жертва, даже оказавшись неугодной, не перестает быть жертвой, – в этом ее великое педагогическое значение.

Леонтьев остался безнадежно чужим XIX веку. Там – дилетантский либеральный размах, а он – «Бескорыстной политики нет и не должно быть. Государство не имеет права, как лицо, на самопожертвование». Там эстетике указано ее скромное место, в стихотворениях любителя пустяков г-на Фета – а для него в ней вся жизнь. «Запоздавший Медичи», он-то видел в себе человека, пришедшего в невыносимый («что-то такое нынешнее, скучное») XIX век из будущего. Его будущее – наше настоящее – Леонтьева то признает, то с позором изгоняет, совпадая с самыми мрачными его видениями. Это дало бы ему пищу для размышлений, но слава Богу, что будущего он не увидел.

Иаков боролся с Богом и всего лишь охромел. Леонтьев боролся с историческим процессом и погиб. Погиб не как рыцарь на поединке, а как шут в балагане, только что кровь оказалась настоящей, но это никого не заинтересовало. Можно сделать вывод, что человечество безжалостнее Бога, а история имеет смысл только как совокупность деяний былых радостных веков – в том эстетическом аспекте, который только и был дорог Леонтьеву. Можно исписать горы бумаги, но так и не увидеть за бумагой живого человека. «Живой человек» звучит гораздо менее гордо.

Впрочем, это уже софистика, за которую меня так любят мои собственные читатели. Принципы 1789 года несомненны, Карфаген разрушен, а живых людей мы скоро будем находить разве что в романах, оставленных нам грязным, варварским, странным… недостижимым прошлым.

.

.