«LES VINS ET LES COULEURS»*

ВИНА И ЦВЕТА

Слава Прео

«Только питьё держит в равновесии тело и душу»

Генрих Бёлль

Вернее всего было бы нвзывть мой опус историко-гастрономическим мини-исследованием, не претендующим на научность, призванный лишь приоткрыть для читателей мир происхождения французских традициё звчтолья, а ещё конкретнее – сервировки вин.

Франция всегда была для нас синонимом утончённости и изыска. Не случайно, говоря о чём-либо особенном и желая это подчеркнуть, мы проводим параллель с французскими аналогами. Лучшие кружева мы сравниваем со знаменитыми овернскими из Пюи-ан-Веле (Puy-en-Velay), небольшого городка в Оверни, шампанское – со знаменитой «Вдовой Клико», а в области парфюмерии и моды Франция была и остаётся непревзойдённой. То же самое справедливо в отношении виноделия и сервировки вин.

Знает ли уже дорогой чмтатель, что вино бывает не только белое, красное и розовое? Наука о производстве и хранении вин (онология – oenoiogie, фр.) различает также серые вина, напоминающие розовые, жёлтые вина, которые нельзя отнести к белым винам и которые сервируются другим способом и при иной температуре. Если подумать, то по-настоящему белой является только анисовая водка, анисовка (anisette), но её по определению нельзя отнести к винам. Некоторые белые вина оказываются темрее розовых, например, старый сотерн (sauterne) или старый мускат. А среди красных вин можно обнаружить светлые, как красносмородиновый сок, или чёрные, как черничное желе.

В трактате XVI века «Сокровищница здоровья или устройство человеческой жизни» говорится не о двух или трёх, а о четырёх типах вин: белые, красные, чёрные и кларет.

Можно сказать, что существует столько же цветов вин, сколько сортов, виноградарских областей и способов хранения. Цвет вина изменяется также по мере его старения.

В средневековых французских трактатах говорится, что вино соответствует четырём основным человеческим составляющим, как то: кровь, желчь, меланхолия и флегма. Преобладание одного из этих элементов определяет темперамент человека: сангвиника, холерика, меланхолика или флегматика. Хдесь есть и соответствие четырём основным элементам вселенной – земля, вода, воздух и огонь. Из этих же трактатов мы узнаём, что красное вино, например, способствует разрушению печени и селезёнки, плохо усваивается и порождает «сгущение крови», затрудняющее её распределение. Там же упоминаются и благотворные свойства красного вина. «Наконец усвоенное, оно делает пищу более сытной, а человека более устойчивым к тяжёлой работе. А также оно не даёт вредных испарений, действующих на мозг, и даже закрепляет желудок, если он слаб.

Белые же вина, напротив, «более лёгкие, радуют дух, снимают дурное настроение, очищают почки, осушают и способствуют похудению, легко перевариваются, поглощаются всем телом, усиливают работу почек, являются более ароматными». Но они очень вредны для глаз, противопоказаны ревматикам.. Целебны они для сангвиников и холериков, для всех тех, у кого горячий темперамент.

Чёрное вино, согласно средневековым предсиавлениям, является «земным». А вот какому из элементов мироздания соответствуют белые вина? Можно ли отнести их к огню из-за большего содержания алкоголя? Или они ближе к воздуху из-за сильного аромата? Я думаю, между белым и красным вином такой же антагонизм, как между материей и духом. Алкоголь был назван «духом вина», и он больше представлен в белом вине – оно быстрее действует на голову, застилает зрение и веселит дух. Более тяжёлое чёрное вино «отяжеляет человека, причиняет ему расстройства», иначе говоря, оно состоит из неусвояемой материи, которая затормаживает процессы переваривания.

Можно говорить о вине не только с медицинской точки зрения. В своём трактате о сельском хозяйстве «Theatre d’agricuiture» Оливье де Серр говорит, что чем меньше вино хранится в чане, тем оно деликатнее. В современном же онологическом языке слово «деликатный» может иметь отрицательный смысл, относясь к нестойкому вину. Если автор говорит об утончённых, благоуханных и высококачественных винах, он имеет в виду только белые вина. Он же утверждает, что белое вино – для людей с тонким вкусом, а красное – для простолюдинов.

Оливье де Серр упоминает и о существовании так называемого «кларета» (clairet фр. или claret англ.). До 1600 года английский и французский кларет противопоставлялся красному и белому вину. В 1673 году Конгрэйв считает его результатом смешивания красного и белого вина. Но уже в 1694 году «Академический словарь», а в 1702 году «Англо-французский словарь» Абеля Бойе (Фиуд Ищнук) относит кларет только к красному вину. Это может быть объяснено социальным статусом вин. Как в Англии, так и во Франции уважаемые люди в течение долгого времени не могли признаться, что они пьют красное вино простонародья, поэтому-то его и выделили в отдельный класс.

Однако в восемнадцатом веке всё же устанавливается, что кларет – не что иное, как светлое красное вино. Само слово успело устареть как по одну, так и по другую сторону Ла Манша. В Англии этим названием обозначаются все французские вина, кроме шампанского. В конце девятнадцатого века определение «кларет» относится только к красному «бордо», и этим словом описывается красновато-фиолетовый цвет. Между старинным вином «кларет» и современным «бордо» , зачастую тёмным, можно отметить только одно сходство – благотворность, о которой говорят врачи. С восемнадцатого века это вино считают самым целебным в Европе.

Вряд ли я ошибусь, если скажу, что в России мы редко задумываемся о температуре подаваемого к столу вина. Единственное, что всегда было принято – это охлаждать шампанское и белое вино. В самой же Франции мнения по этому поводу до сих пор разделяются. Некоторые французы, покупая вино, оставляют его некоторое время при комнатной температуре, чтобы оно «согрелось». Не зря во французском языке имеется термин «chambrer les vins», ведь корнем здесь является «chambre» – комната. Считается, что и белое вино нельзя хранить в холодильнике, потому что холод просто «убиывет» вино.

Я вспоминаю случай, описанный в одной книге, когда белый сотерн при внешней температуре +29* выставлялся на балкон. Традиционные принципы дошли до нас издалека, и, я уверен, имеют под собой логическое обоснование. Так, например, ещё в 1580 г. Лоран Жубер посвяшает целую главу в своей книге «Простонародные ошибки» («Erreurs populaires») тому, «нужно ли вино пить таким же тёплым, как наша кровь, и вредно ли охлаждать его». Например, личный врач Франциска ! свидетельствует о том, что во всех классах общества было принято пить подогретое вино. Одни, говорит он, разогревают ликёр, приближая его к огню, другие кладут в вино жареный хлеб. В простонародье было принято греть вино, помещая туда раскалённое железо. Ьогатые люди подогревали вино раскалённой золотой пластинкой, а нищета – раскалённым углем. Жубер упоминает случаи разбавления вина кипящей водой, даже летом.. Позднее он уточняет, что это советуется «старым людям», потому что их кровь становится «холодной», и они постоянно мёрзнут. А «молодые люди, у которых кипит кровь, ни за что не смогут утолить жажду горячим». Большинство же людей предпочитает вино той томпературы, при которой оно хранится в погребе.

Но климат изменяет привычки. Так, например, итальянцы и испанцы предпочитают пить вино охлаждённым, как греки и римляне в эпоху античности. Во Франции этот обычай укореняется благодаря королю Генриху 111 и постепенно завоёвывает все аристократические и буржуазные салоны. В Париже появились свои собственные ледники, которые настолько процветали, что государство решило обложить их налогом. Альзьяри в своих «Заключениях о питье со льдом и со снегом» (Alziary «Conclusions sur le boire a la glace et a la neige») в 1659 г. осуждает обычай «питья со снегом», то есть когда его кладут прямо в вино по примеру Генриха 111 и древних римлян, но он советует во времена большой жары охлаждать вино в вёдрах со льдом. Одним словом, этот вопрос ещё не решён даже самими французами и имеет глубокие исторические корни.

Вино употреблялось по-разному также в зависимости от пола. Множество документов свидетельствует о том, что как во Франции, так и в Испании и Италии женщины не пили вина вовсе или пили в очень ограниченном количестве. Например, в 1665 г. аббат Локателли, путешественник из Болоньи, так описывал француженок: «Вина они (женщины) не пили. И даже если выпивали, они об этом не говорили, считая это недостойным, так как во Франции самое большое оскорбление, которое можно адресовать женщине, это сказать ей, что у неё воняет изо рта вином». Уже в шестнадцатом веке венецианский посол Жером Липпомано писал: «Я считаю, что по сравнению с итальянками и испанками француженки самые сдержанные. Девушки никогда не пьют вина. Замужние женщины слегка подкрашивают им воду».

По правде говоря, свидетельство Локателли относилось только к «достойным женщинам». Да и Липпомано уточнял; «Я не говорю о женщинах из народа, которые во всех странах мира живут беспорядочным образом».

Кстати говоря, в Германии, Англии и другиз северных странах женщины пили наравне с мужчинами, вместе с ними, к великому удивлению французских путешественников.

Сдержанность француженок и испанок нельзя объяснить медицинскими предписаниями, даже наоборот. В отношении подростков, которым можно было начинать давать вино, Жубер, в частности, писал: «… и даже больше девочкам, чем мальчикам, в противовес принятого мнения», так как на взгляд врачей тех лет теплота вина целительна.

Больше всего дамы той эпохи опасались, как бы вино не разогрело их больше, чем позволяют приличия, не повредило бы их мозг вплоть до потери власти над телом. Что доказывает анекдот, рассказанный Монтенем о крестьянке, вдове целомудренной репутации, «которая призналась однажды, что забеременела неизвестным ей образом». Тогда как после обещания быть прощённым «один из её собственных слуг признался, что нашёл её однажды в день праздника настолько пьяной и так крепко заснувшей возле своего жилища, в столь недостойном виде, что он смог этим воспользоваться, не разбудив её».

Историки и этнологи зачастую думают, что до девятнадцатого века крестьяне были слишком бедны, чтобы пить вино, а те, которые его производили, жили только от продажи. Это может быть справедливым для определённых регионов и эпох, но мне вывод не кажется стопроцентно безошибочным. Вышеупомянутый Жубер утверждает, что пьющих людей мало среди жителей северных районов и гор, хотя он же говорит, что в винодельческих областях «крестьянин имел такую привязанность к вину, что без него не мыслил жизни. Здоровый и больной, он его хотел всегда, даже будучи в огненной лихорадке…»

По свидетельству Луи Стуфа из Прованса, в XIV и XV векаж бедные и зажиточные крестьяне всегда имели запас вина в погребах, вино производилось ими для собственного пользования.

Теперь мне хотелось бы дать дорогим читателям несколько практических советов относительно сервировки вин к столу. Вино со слабо выраженным ароматом предшествует вину с ярким вкусовым букетом, а белое сухое вино подаётся перед сладким ликёрным. Также белое сухое вино предшествует красному вину. Но будьте внимательны, если речь идёт о белом сладком ликёрном вине – оно сервируется после красного. Более простое вино должно предшествовать более утончённому, так же как более молодоо вино должно быть подано до выдержанного. Один из основных принципов французского застолья гласит, что последующее вино никогда не должно заставить сожалеть о предыдущем. Сладкие ликёрные вина можно подавать к гусиной печени (foie gras). Я думаю, многие слышали о том, как перед Новым Годом откармливают гусей, ведь этот деликатес, который стоит во Франции достаточно дорого, не что иное, как циррозированная гусиная печень. За таким лакомством должны следовать не менее утончённые блюда, которые также должны сопровождаться хорошими крепкими красными винами, такими как «Сент Эмильон»(Saint-Emilion) или «Медок»(Medoc). Надо помнить, что в одном застолье ни в коем случае нельзя смешивать вина одного цвета, но разного происхождения. Большее, что допу3скается, это происхождение из соседних регионов. Так, например, бургундское вино не может быть подано одновременно с вином из Бордо.

Сухие шампанские хорошо подавать к лёгкой закуске в начале застолья, розовое же шампанское прекрасно сочетается с мясом, а вот полусухое будет неплохо к сладкому десерту.

На сегодняшнее отношение к вину во многом повлияла антиалкогольная борьба в нашу эпоху. Она была относительно сурова в Америке, а также странах северной и средней Европы. Для французов «пить» означало «пить сдержанно, остерегаясь за здоровье», то есть утоляя жажду во время еды, разбавляя вино водой. Примером сдержанности в питье были испанцы.

Германцев же Монтень считал людьми много пьющими, которые больше заботились о поглощаемом количестве вина, чем о его вкусовым качествах. Их несдержанность была причиной изумления всех французских путешественников тех времён. Подобной же была манера питья в Польше, Англии и северных странах. Во время еды здесь подавалось пиво, а лучшие вина в несметных количествах ставились после трапезы. Когда тостующий выпивал за чьё-либо здоровье, тостуемый обязан был наполнить кубок до краёв и ответить тем же.

Нормы употребления и функции вин различны. В течение веков вино считалось самым целительным напитком, помогая пищеварению и являясь средством против болезней и старости. В нашу же эпоху гигиенические и терапевтические свойства вина забыты.. Стало принято относиться к вину, как к яду, поэтому многие от него отказываются, беспокоясь о здоровье.

Отношение к вину это часть культуры, а для Франции виноделие является неотъемлемой принадлежностью многогранной истории. Культуры наших народов тесно переплетены, и искусство французских виноделов ещё рах убеждает в верности крылатого выражения «In vino veritas».

На снимке: С.Прео на своём рабочем месте в баре театра и галереи «de Nesle», когда зрители спустились в зал и вокруг всё затихло. Этот своеобразный бар находится в сердце парижского квартала Сен-Жермен, любимого Борисом Вианом, Арлетти и Эдит Пиаф. Здесь органично слились шик театрального Парижа и гомон студенчества Латинского квартала.

* «Вина и цвета»(фр.) — французский аналог русской поговорки «О вкусах не спорят»

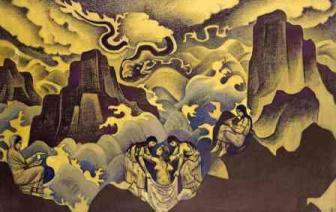

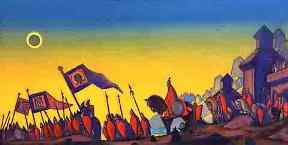

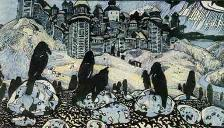

В первые годы ХХ века еще ничего не предвещало грядущих мировых катастроф. Россия находилась на экономическом подъеме: искусство, поэзия, литература расцвели новыми, неожиданными красками. И, тем не менее, смутное предчувствие трагического крушения мира уже овладевало наиболее чуткими душой художниками. Показательна в этом смысле картина Н.К.Рериха «Зловещие» (1901 г.). Ей предшествует эскиз «Вещие». В отдалении, в глубине картины застыл в скорбном безмолвии детинец – укрепленное древнеславянское городище, а на переднем плане на камнях собираются вороны, предвещая скорую беду для жителей. В картине «Зловещие» убрана конкретика (город, жилье человеческое), остались только укрупненные до огромных размеров вороны. Задний план – это огромное северное озеро с островами-скалами. Здесь предчувствие беды распространяется уже на весь мир, которому грозит неминуемая гибель. Это ли не пророческое видение художника, чувствующего приближение грядущих драматических событий в судьбе России.

В первые годы ХХ века еще ничего не предвещало грядущих мировых катастроф. Россия находилась на экономическом подъеме: искусство, поэзия, литература расцвели новыми, неожиданными красками. И, тем не менее, смутное предчувствие трагического крушения мира уже овладевало наиболее чуткими душой художниками. Показательна в этом смысле картина Н.К.Рериха «Зловещие» (1901 г.). Ей предшествует эскиз «Вещие». В отдалении, в глубине картины застыл в скорбном безмолвии детинец – укрепленное древнеславянское городище, а на переднем плане на камнях собираются вороны, предвещая скорую беду для жителей. В картине «Зловещие» убрана конкретика (город, жилье человеческое), остались только укрупненные до огромных размеров вороны. Задний план – это огромное северное озеро с островами-скалами. Здесь предчувствие беды распространяется уже на весь мир, которому грозит неминуемая гибель. Это ли не пророческое видение художника, чувствующего приближение грядущих драматических событий в судьбе России.