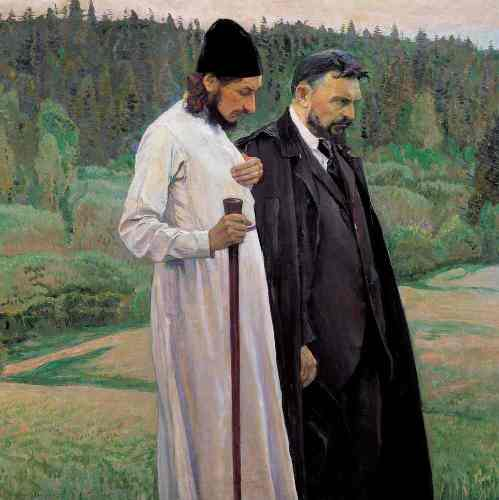

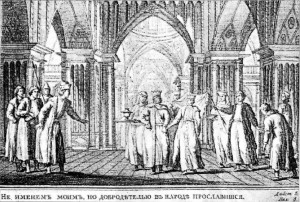

Сцена из трагедии императрицы Екатерина II «Начальное управление Олега»

Этой весной подарил дочкам магнитофончик со встроенным микрофоном. А осенью получил средней степени шок, услышав запись знакомого и неузнаваемого голоса. Пела бабушка со своими деревенскими подругами. Здоровенные, невоспитанные мужики, всю жизнь окружавшие миниатюрную женщину, после первой с нею встречи делали почтительные мины при всех последующих (если не имели шанса избежать рандеву). Кто объяснит, как поет душа? — и я не берусь. Хотя к пению и, причем, хоровому имел отношение — правда, административное, выполняя роль надзирателя и, заодно, ротозея. Дирижер Иван Васильевич Грозный не колотил бы меня тростью по голове, а сразу бы отправил на плаху. Имеющий уши да услышит. По топонимической иронии первая музыкально-хоровая школа для Придворного хора, переехавшего в 1703 году в Петербург и явившегося там в образе Государственной Хоровой Капеллы, открылась в городе Глухове. Умерший к тому времени Петр I оценил бы это деяние не только как государственный деятель, но и чисто профессионально. Царь любил свой хор. И часто исполнял по нотам партию баса. Деятельность Екатерины Великой в этой области схожа более с данью моде, нежели со служением музам. И не потому, что, к примеру, почетный академик Болонской академии Березовский в возрасте Христа самолично распрощался с жизнью по возвращении на Родину. Причем из Италии, являвшейся тогда прима-экспортером музыкальных веяний в Россию. Легко это видится, если заглянем в «Объяснение на музыку, господином Сартием сочиненную для исторического представления НАЧАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОЛЕГА». «Цветы» ли это «на цепях», мода ли, политический ход, в конце концов — неважно. Важно другое: тянет ли этот плод сорвать и сладострастно съесть. Наличествует ли симбиоз «искры Божьей» и гаммы чувств, секретом которого владел «директор вокальной музыки и придворной капеллии» Дмитрий Степанович Бортнянский. Можно, естественно, повериться историографам и признать означенное творение «beau spectacle» (прекрасное представление). Хотя едва ли нашелся бы среди зрителей просвещенного века какой-нибудь «всепьянейший», рискнувший даже принести на премьеру рваный башмак. Зато мы можем поклониться и крикнуть «bis» действующим лицам нынешней эпохи истории Петербургской Капеллы, явившим нам усладу царственных особ.